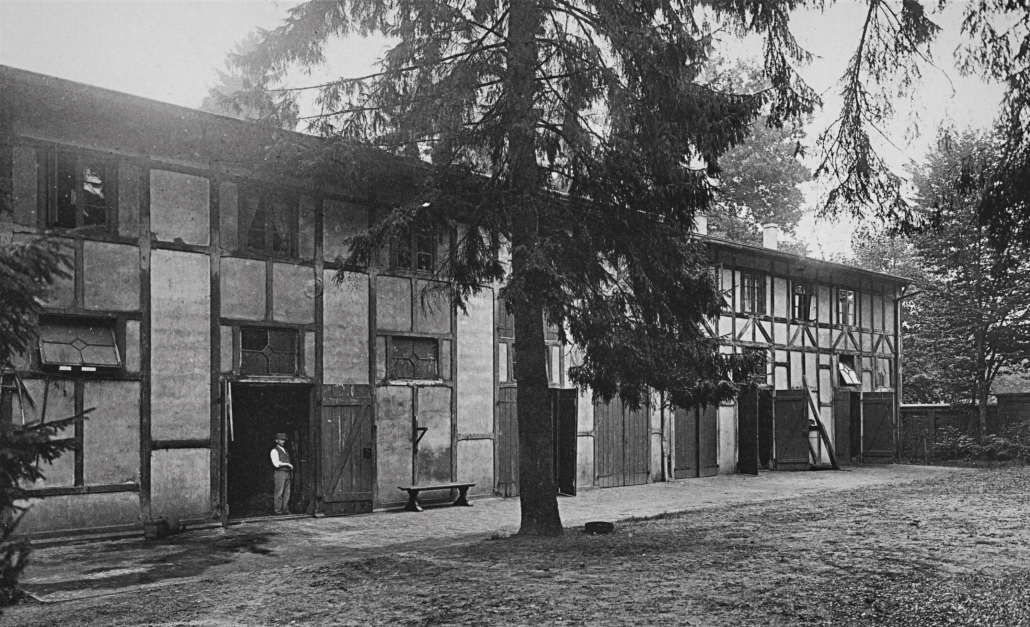

Bei einem Besuch in Friedrichsruh gelang es Carl Roese, die Wohnräume der Familie von Bismarck zu besuchen. Zu seiner großen Freude konnte er mit einem Spazierstock des ersten Reichskanzlers durch die Flure flanieren. Abbildung: Bismarcks Garderobenständer, wie er heute im Bismarck-Museum zu sehen ist.

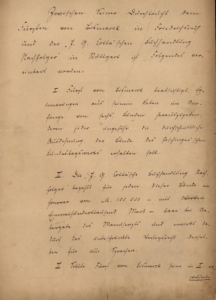

Bereits zu Lebzeiten Otto von Bismarcks begann sich in weiten Teilen des Bürgertums eine beinahe kultische Verehrung des „Reichsgründers“ auszubreiten. Diese fand ihren Ausdruck nicht nur in Türmen und Denkmälern, die ihm gewidmet wurden, sondern auch in Pilgerfahrten nach Friedrichsruh, dem Alterswohnsitz des ersten Reichskanzlers. Zu diesem Verehrern zählte auch der in Hamburg ansässige Arzt Carl August Roese, der Tagebuchaufzeichnungen im Umfang von ungefähr 8.000 Seiten hinterlassen hat. Diese bieten zusammen mit einem Essay seiner Tochter Astrid Isey und den von seiner Schwester Ida Roese aufgezeichneten Familienerinnerungen einen lebendigen Einblick in sein Leben und seine Bismarck-Verehrung.

Biografisches

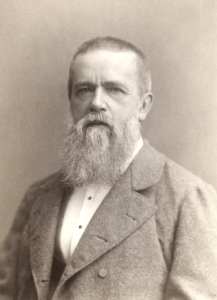

Carl August Roese, geboren am 23.12.1849 in Erfurt, war der Spross einer weitverzweigten, wirtschaftlich und politisch erfolgreichen Familie und Neffe des hochangesehenen, langjährigen Eisenacher Oberbürgermeisters August Julius Roese. Als Schüler kümmerte er sich in einem Erfurter Lazarett um Verwundete des Krieges 1866 gegen Österreich und legte das Abitur mit Verspätung ab. 1870 meldete er sich als Kriegsfreiwilliger. Er studierte Medizin und wurde in Leipzig mit einer Arbeit „Über Supraorbitalneuralgie“ promoviert, lebte einige Zeit auf Rügen und zog 1883 nach Hamburg, wo er seine spätere Ehefrau kennenlernte. In jenem Jahr erlebte er als Arzt einen kleinen Erfolg, denn seine Abhandlung über die improvisierte Verwundetenhilfe, namentlich der Teil zum Krankentransport im Feld, wurde vom Internationalen Roten Kreuz mit 500 Francs prämiert.

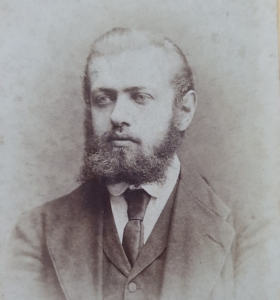

Carl August Roese

Seine beruflichen Aufgaben als niedergelassener Arzt und in der Armen-Anstalt sowie als Gutachter für die Leipziger Teutonia Lebensversicherung ließen ihm wenig Zeit zum Tagebuchschreiben. Entsprechend fallen nur seine Aufzeichnungen auf Reisen umfangreicher aus. Lediglich Familienfeste beschrieb er, wenn auch manchmal kurz, über die Jahre hinweg kontinuierlich und ohne Lücken.

Roese war nationalliberal bis zutiefst konservativ in einigen Belangen, fortschrittlich denkend in anderen. Norwegisch sprach er fließend und war mit einer Norwegerin verheiratet. Er verehrte das „Nordland“, den Polarforscher Fridtjof Nansen und eine mythisierte germanische Vergangenheit. Er reiste noch vor Kaiser Wilhelm II. im Sommerurlaub in die Fjorde Norwegens. Dort wanderte er ausgiebig, um sich vom laut beklagten und stressigen Arbeitsleben in der naturfernen Großstadt zu erholen.