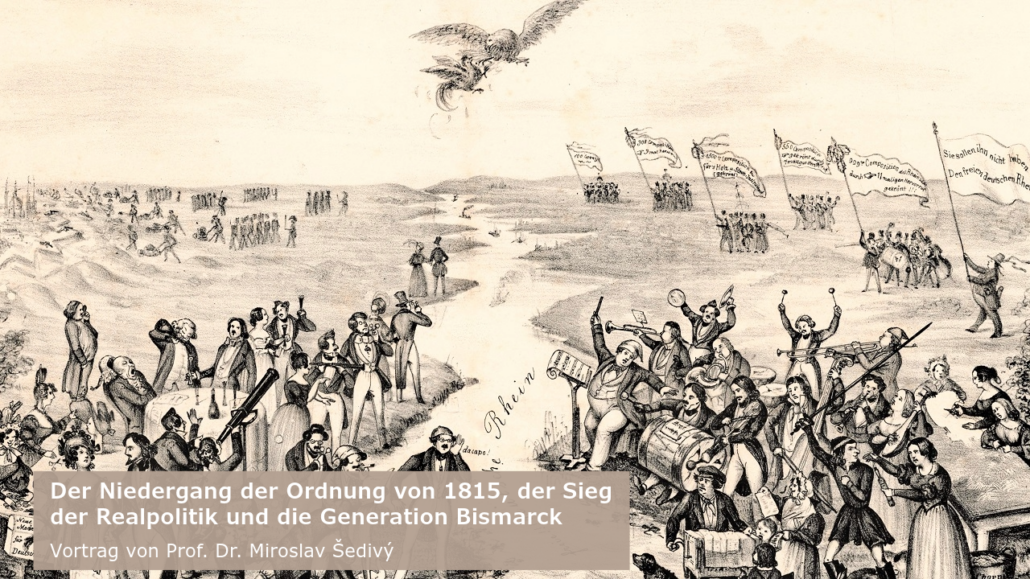

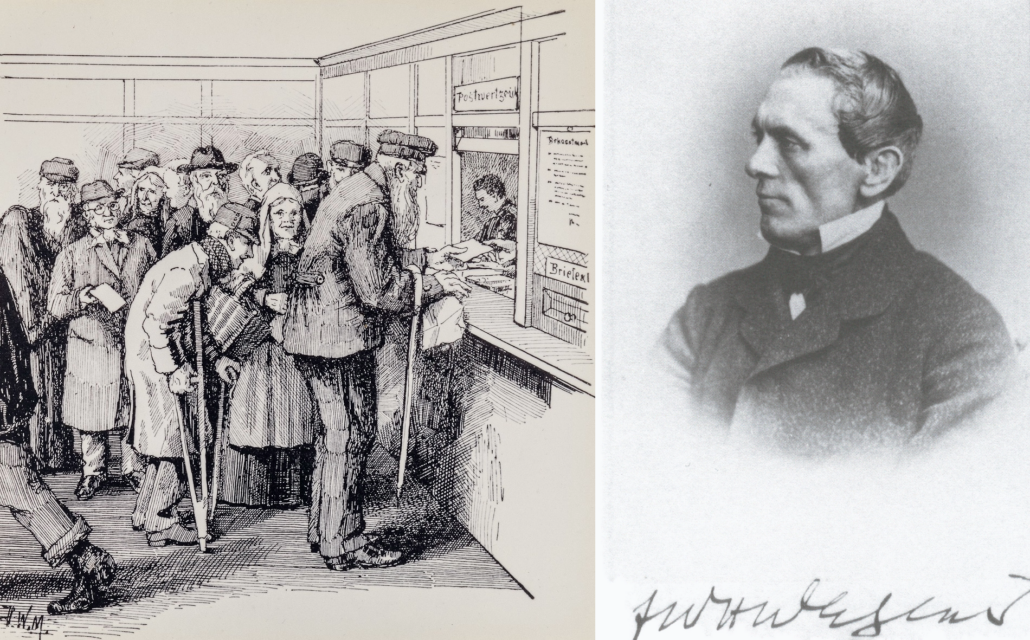

Vor 140 Jahren öffnete Otto von Bismarck die Berliner Afrika-Konferenz. (Zeitgenössische Zeichnung von Adalbert von Roessler)

Berlin, 15. November 1884: Der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck eröffnet im Reichskanzlerpalais in der Wilhelmstraße 77 eine Konferenz, deren Programm aus Sicht der Zeitgenossen von dem Grundgedanken geleitet war, „allen Handel treibenden Nationen den Zugang zum Inneren Afrikas zu erleichtern“. Unter den 14 teilnehmenden Staaten – neben Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Portugal sendeten auch Österreich-Ungarn, Russland, Italien, Spanien, die Niederlande, Belgien, Dänemark und Schweden-Norwegen sowie das Osmanische Reich und die Vereinigten Staaten von Amerika einen Vertreter – war kein afrikanischer Herrscher. Denn die „Kongo-Konferenz“ sollte aus Sicht der globalen Groß- und Mittelmächte lediglich zwischen ihnen die „Freiheit des Handels im Becken des Kongo und im Bereich seiner Mündung“ festschreiben.

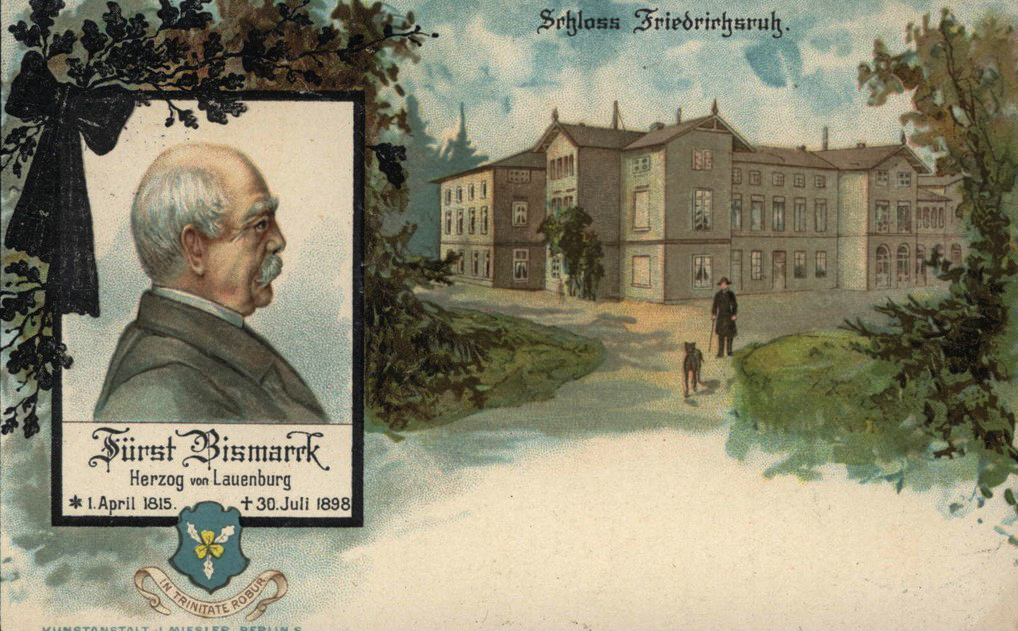

Der Tischgong zeigt stark idealisiert eine friedliche europäisch-afrikanische Begegnung (zu sehen in der Dauerausstellung im Historischen Bahnhof Friedrichsruh).

Doch das Ergebnis der abschließenden Generalakte war deutlich umfangreicher. Sie regelte nicht nur Handel und Schifffahrt im und auf dem Kongo, sondern auch auf dem Niger und setzte zudem erstmals völkerrechtliche Maßstäbe für die „effektive Besitzergreifung“ an den Küsten des afrikanischen Festlandes. Deshalb gilt sie als das Symbol des „Scramble for Africa“, auch wenn die Imperialmächte in Berlin nicht die konkrete Aufteilung Afrikas beschlossen. Diese hatte vielmehr längst vor dem Berliner Winter 1884/85 begonnen und zog sich danach noch bis weit in das 20. Jahrhundert hinein. „Dennoch trägt Bismarck als Gastgeber eine initiierende Verantwortung für die Grenzziehungen in Afrika, die später nach den Regeln der Konferenz durchgesetzt wurden“, erklärt Dr. Ulf Morgenstern, Geschäftsführer der Otto-von-Bismarck-Stiftung.

Die Otto-von-Bismarck-Stiftung hat bereits im vergangenen Jahr mit einer internationalen Tagung auf die historische Berliner Afrika-Konferenz aufmerksam gemacht. Zum Gedenken an dieses bis heute umstrittene Ereignis wird demnächst ein um zahlreiche Beiträge erweiterter Tagungsband erschienen. Im Februar 2025 wird er – 140 Jahre nach dem Ende der historischen Berliner Afrika-Konferenz – in Friedrichsruh vorgestellt.