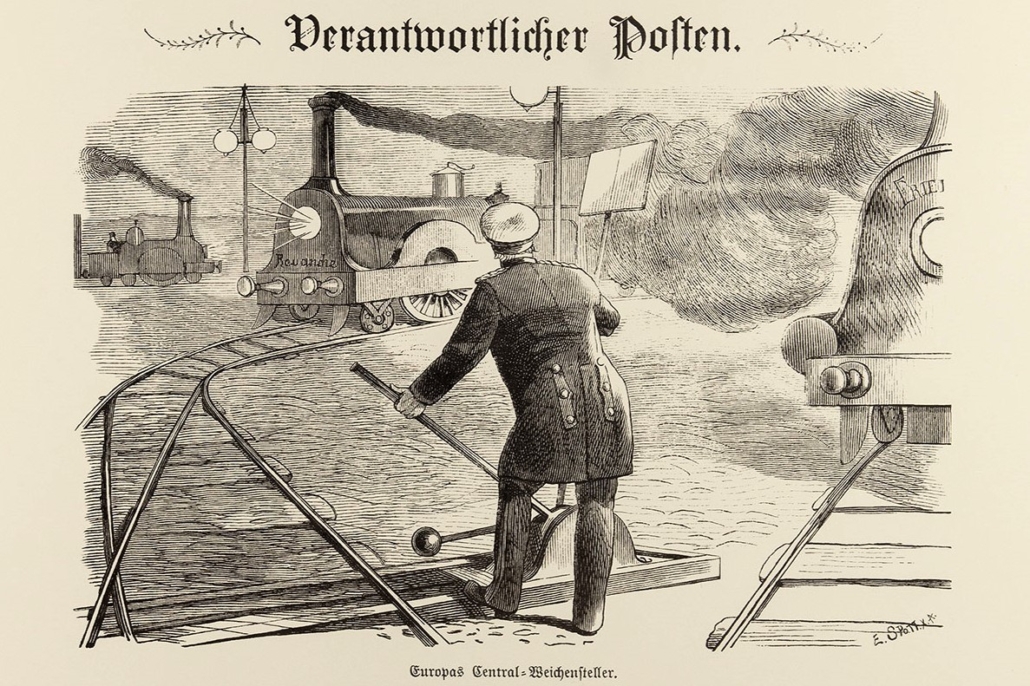

Markierte die Reichsgründung den Anfang vom Ende der Geschichte Preußens? Oder hat Preußen das Deutsche Kaiserreich dominiert? Lennart Bohnenkamp (TU Braunschweig) schlägt mit seiner Forschung einen Mittelweg ein und zeigt an konkreten Beispielen, wie in der „doppelten Hauptstadt“ Berlin zwischen 1867 und 1918 regiert wurde. Als charakteristisch arbeitet er die „verdoppelten politischen Persönlichkeiten“ heraus: Der preußische König war zugleich Deutscher Kaiser, der Ministerpräsident fast ununterbrochen auch Reichskanzler, zahlreiche Parlamentarier saßen im Preußischen Landtag und im Reichstag. Bereits in der Bismarck-Ära klagten Amts- und Mandatsträger zwar über die Doppelbelastung, die Verknüpfung der Entscheidungen auf Reichs- und Landesebene funktionierte aber politisch. Dies sollte sich ändern, nachdem die Ergebnisse der Reichstags- und der Abgeordnetenhauswahlen – bedingt durch die unterschiedlichen Wahlsysteme – immer stärker auseinanderdrifteten. „Der Zwang, mit zwei Parlamenten verschiedener Zusammensetzung und entgegengesetzter Gesinnung zu arbeiten, mußte jede Regierung in lähmende Halbheiten verstricken“, urteilte der damalige Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg in der Rückschau.

Der Vortrag fand am 7. Dezember 2023 im Historischen Bahnhof Friedrichsruh statt. Titelbild unter Verwendung einer Fotografie, die Flaneure vor dem Berliner Reichstagsgebäude und der Statue des ersten Reichskanzlers Otto von Bismarck zeigt, um 1900.