Wie ist zu erklären, dass sogar noch in den Anfangsjahren der Berliner Republik in den Reden in- wie ausländischer Politiker ein Nachhall der Politik des ersten Reichskanzlers zu vernehmen war? „Ein Grund für das anhaltende Interesse an Bismarck dürfte daran liegen, dass er eine außergewöhnliche, vielleicht einzigartige Verbindung von Staatsdenker und Staatslenker war“ (7), schreiben Prof. Dr. Ulrich Lappenküper, Geschäftsführer der Otto-von-Bismarck-Stiftung, und Dr. Ulf Morgenstern, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung, im Vorwort des Sammelbandes Überzeugungen, Wandlungen und Zuschreibungen. Das Staatsverständnis Otto von Bismarcks. Erschienen ist dieser in der renommierten Reihe „Staatsverständnisse“, die Prof. Dr. Rüdiger Vogt seit vielen Jahren mit dem Ziel herausgibt, nicht nur (politische) Philosophen anzusprechen, sondern auch zum allgemeinen Diskurs beizutragen.

Wie ist zu erklären, dass sogar noch in den Anfangsjahren der Berliner Republik in den Reden in- wie ausländischer Politiker ein Nachhall der Politik des ersten Reichskanzlers zu vernehmen war? „Ein Grund für das anhaltende Interesse an Bismarck dürfte daran liegen, dass er eine außergewöhnliche, vielleicht einzigartige Verbindung von Staatsdenker und Staatslenker war“ (7), schreiben Prof. Dr. Ulrich Lappenküper, Geschäftsführer der Otto-von-Bismarck-Stiftung, und Dr. Ulf Morgenstern, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung, im Vorwort des Sammelbandes Überzeugungen, Wandlungen und Zuschreibungen. Das Staatsverständnis Otto von Bismarcks. Erschienen ist dieser in der renommierten Reihe „Staatsverständnisse“, die Prof. Dr. Rüdiger Vogt seit vielen Jahren mit dem Ziel herausgibt, nicht nur (politische) Philosophen anzusprechen, sondern auch zum allgemeinen Diskurs beizutragen.

Diesem Anspruch folgt dieser thematisch breit aufgestellte Band, der mit einem Beitrag über das Staatsverständnis des jungen Otto von Bismarck beginnt und sogleich das wichtigste Charakteristikum seiner Politikauffassung erkennen lässt: Er bekannte sich zu Pragmatismus und Flexibilität, es gab „[k]ein Festklammern am Alten“ (17), schreibt Hans-Christoph Kraus (Universität Passau). Dass diese Haltung allein einem klaren Ziel dienen sollte, wird in den „Positionsbestimmungen“ im Hauptteil des Bandes deutlich. Ob mit Blick etwa auf „Bismarcks Staatsdenken in europäischen und globalen Bezügen“ (Beitrag von Ulrich Lappenküper), das Verfassungssystem (Beitrag von Martin Otto, Fernuniversität Hagen) oder die Wirtschaft (Beitrag von Michael Epkenhans, Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr Potsdam), stets zielte Bismarck auf „die Stärkung, dann die Sicherung der preußischen und später der preußisch-deutschen Macht“ (143), wie Ewald Frie (Universität Tübingen) in Übereinstimmung mit allen Autoren des Bandes feststellt.

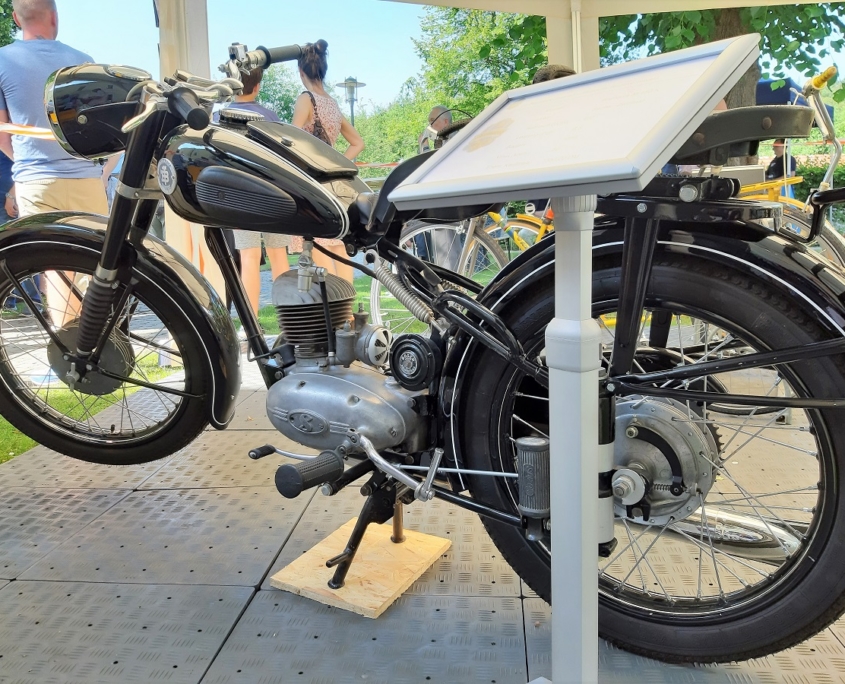

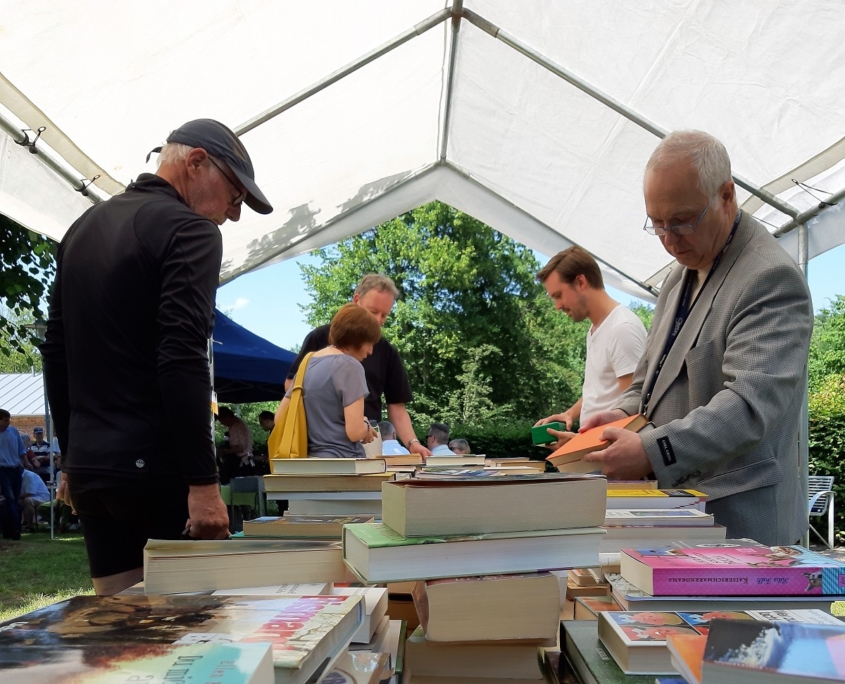

Bereits auf Hochglanz poliert sind die historischen Mopeds, die auf unserem Sommerfest am Sonntag, 23. Juni 2019 (14 bis 18 Uhr), eine besondere Attraktion sein werden. An uns ausgeliehen werden sie von „Bismarck-Zweiräder“, einer Interessengemeinschaft in Radevormwald, die sich diesen inzwischen sehr selten zu sehenden Zweirädern der einstigen „Fahrradwerke Bismarck GmbH“ verschrieben hat. Zu ihrem Namen ist die Marke 1896 allerdings nicht gekommen, weil der Reichskanzler a. D. besonders gerne geradelt wäre, sondern weil die Firmengründer seinen Mythos verkaufsfördernd nutzen wollten – wurden damals doch nicht nur viele Straßen und Plätze nach ihm benannt, sondern auch allerlei Gebrauchsgegenstände. Wir als Otto-von-Bismarck-Stiftung wollen mit diesen Zweirädern aus der Frühzeit des motorisierten Individualverkehrs zeigen, dass der historisch schwierigen Gestalt des Politikers Otto von Bismarck ein Mythos gefolgt ist, der lange im Alltagsleben der Deutschen präsent war.

Bereits auf Hochglanz poliert sind die historischen Mopeds, die auf unserem Sommerfest am Sonntag, 23. Juni 2019 (14 bis 18 Uhr), eine besondere Attraktion sein werden. An uns ausgeliehen werden sie von „Bismarck-Zweiräder“, einer Interessengemeinschaft in Radevormwald, die sich diesen inzwischen sehr selten zu sehenden Zweirädern der einstigen „Fahrradwerke Bismarck GmbH“ verschrieben hat. Zu ihrem Namen ist die Marke 1896 allerdings nicht gekommen, weil der Reichskanzler a. D. besonders gerne geradelt wäre, sondern weil die Firmengründer seinen Mythos verkaufsfördernd nutzen wollten – wurden damals doch nicht nur viele Straßen und Plätze nach ihm benannt, sondern auch allerlei Gebrauchsgegenstände. Wir als Otto-von-Bismarck-Stiftung wollen mit diesen Zweirädern aus der Frühzeit des motorisierten Individualverkehrs zeigen, dass der historisch schwierigen Gestalt des Politikers Otto von Bismarck ein Mythos gefolgt ist, der lange im Alltagsleben der Deutschen präsent war.