Die Universitätsbibliothek in Eichstätt ist in diesem Jahr die erste Station unserer Wanderausstellung „Otto von Bismarck: Mensch – Macht – Mythos“, zu sehen ist sie dort vom 23. Januar bis zum 21. Februar 2020. Gastgeber ist der Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte von Prof. Dr. Friedrich Kießling. Auf zwölf Rollups werden Leben und Werk des ersten Reichskanzler aus wissenschaftlicher Sicht dargestellt – dazu gehört auch die Dekonstruktion des Mythos vom genialen Staatsmann und nationalen Helden.

Die Universitätsbibliothek in Eichstätt ist in diesem Jahr die erste Station unserer Wanderausstellung „Otto von Bismarck: Mensch – Macht – Mythos“, zu sehen ist sie dort vom 23. Januar bis zum 21. Februar 2020. Gastgeber ist der Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte von Prof. Dr. Friedrich Kießling. Auf zwölf Rollups werden Leben und Werk des ersten Reichskanzler aus wissenschaftlicher Sicht dargestellt – dazu gehört auch die Dekonstruktion des Mythos vom genialen Staatsmann und nationalen Helden.

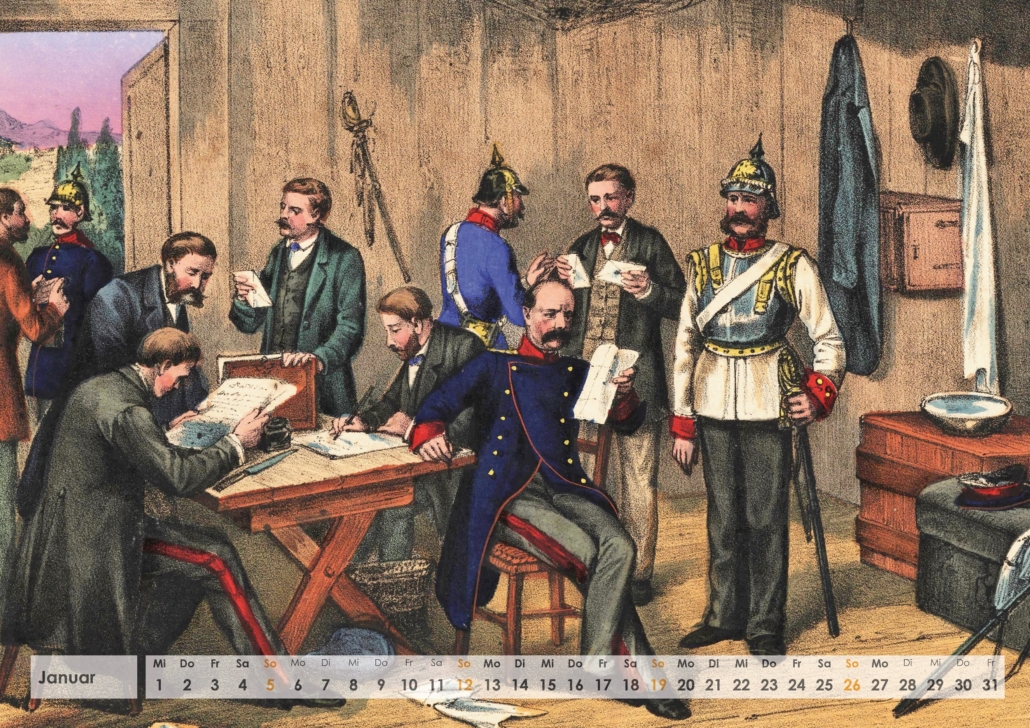

Die Ausstellung „wandert“ seit dem Jubiläumsjahr 2015 zum 200. Todestag Bismarcks zum wiederholten Mal durch Deutschland und ist in ihrer englischen, französischen und russischen Fassung auch schon in den USA, England und Schottland, Frankreich und Russland zu sehen gewesen. Neben Herkunft und Werdegang werden zentrale Aspekte der Politik des preußischen Ministerpräsidenten und ersten deutschen Reichskanzlers kritisch ausgeleuchtet. Dazu zählen der Verfassungskonflikt der 1860er-Jahre, die sogenannten Einigungskriege und die Reichsgründung, die Außen- und Kolonialpolitik sowie die Konfrontationen, die Bismarcks Innenpolitik prägten. Eine weitere Tafel ist den Sozialreformen gewidmet, gefolgt von einer kritischen Darstellung der Bismarckverehrung im Kaiserreich und seinem Mythos nach dessen Ende.