Skizze zum Gemälde „Le cimetière de Saint-Privat, le 18 août 1870“ von Alphonse-Marie-Adolphe de Neuville. Am Nachmittag des 18. August war es im Dorf Saint-Privat zu einer Schlacht gekommen, die mit einer Niederlage des 94. Linienregiments der französischen Armee endete.

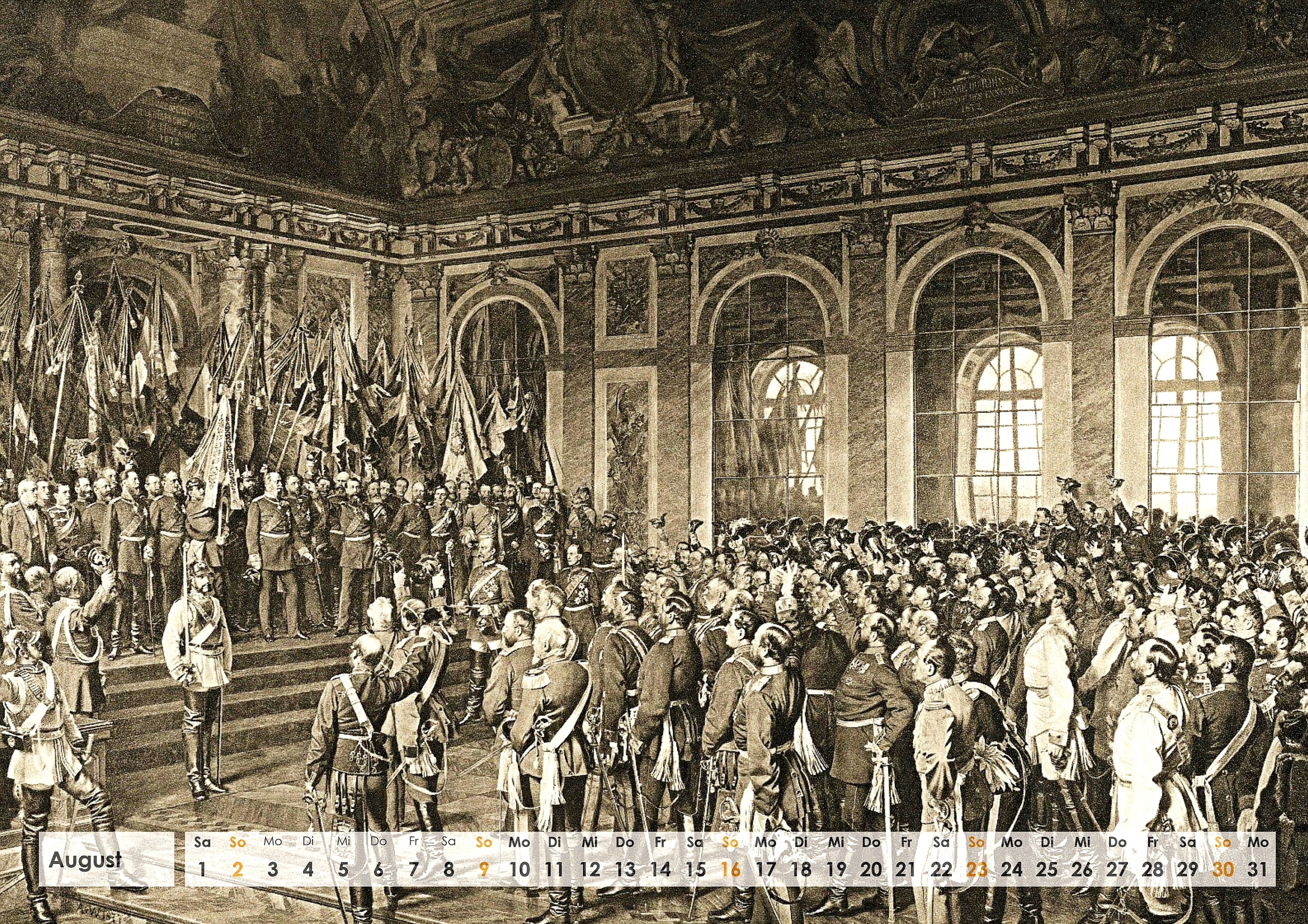

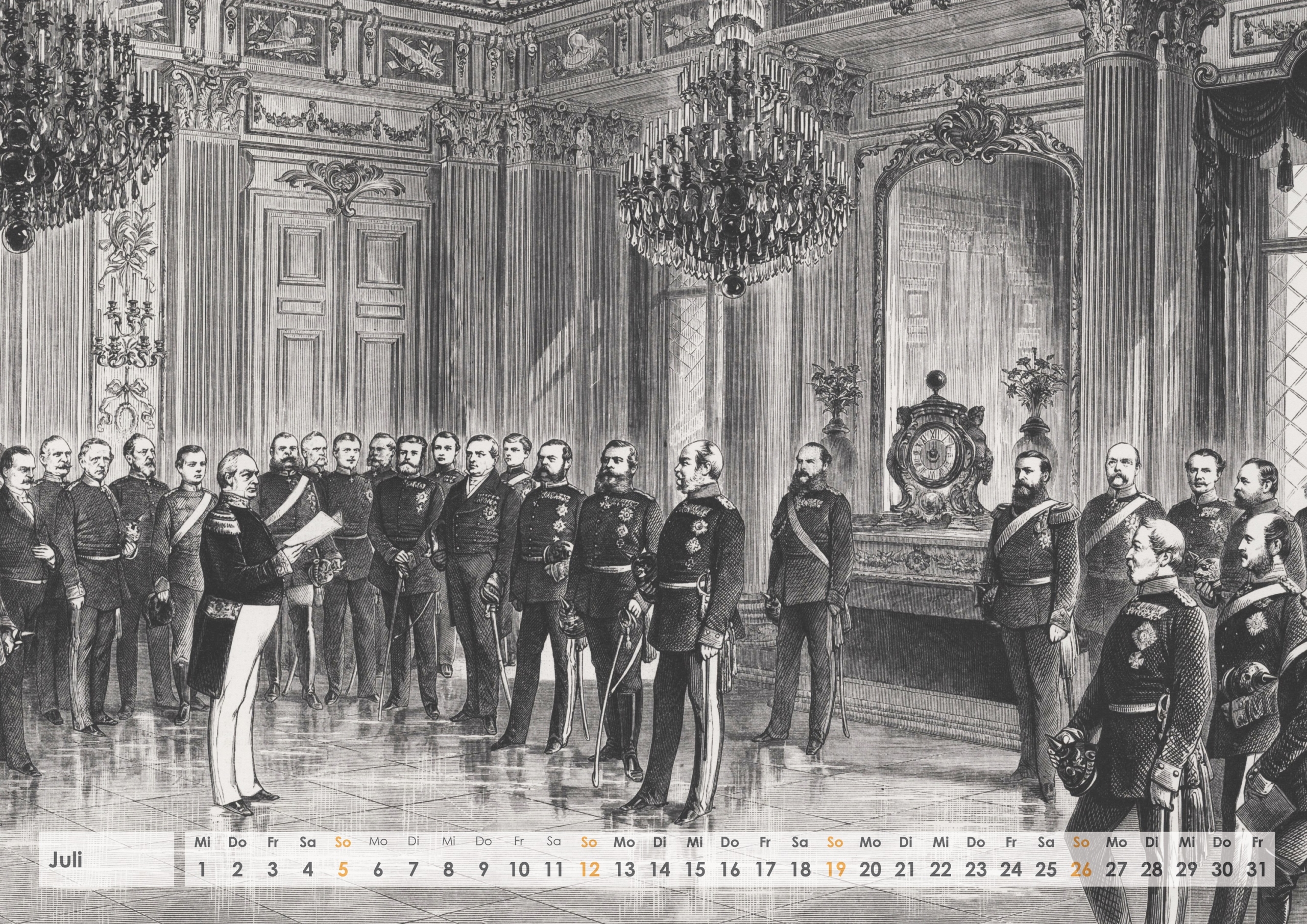

In Friedrichsruh wird im kommenden Jahr mit einer Sonderausstellung an die Gründung des deutschen Nationalstaates vor 150 Jahren erinnert. Von Mai bis November 2021 lädt die Otto-von-Bismarck-Stiftung unter dem Titel „1870/71. Reichsgründung in Versailles. Ort – Ereignis – Gedächtnis“ dazu ein, sich mit der historischen Bedeutung des Schlosses von Versailles für die deutsch-französische Geschichte, mit dem Deutsch-Französischen Krieg, dem Reichsgründungsprozess sowie dem Nachwirken der Reichsgründung auseinanderzusetzen.

Die ersten Exponate sind bereits eingetroffen, so eine in verziertem Leder gebundene Sammlung von Porträtfotos mit dem Titel „Das ganze Deutschland soll es sein! 1870. Ein Gedenk-Album in 50 Photographien“ – von „König Ludwig II., König von Bayern“ bis zu „Fürst von Pless, Johanniter, Königlicher Commissar und Militair-Inspecteur der freiwilligen Krankenpflege“. Wer sich über den Ausbruch des Deutsch-Französischen Kriegs im Juli 1870 und das Kriegsgeschehen bereits vor der Ausstellungseröffnung informieren möchte, dem stehen die Angebote einiger deutscher und französischer Institutionen und Initiativen offen – für einen persönlichen Besuch oder im Internet.