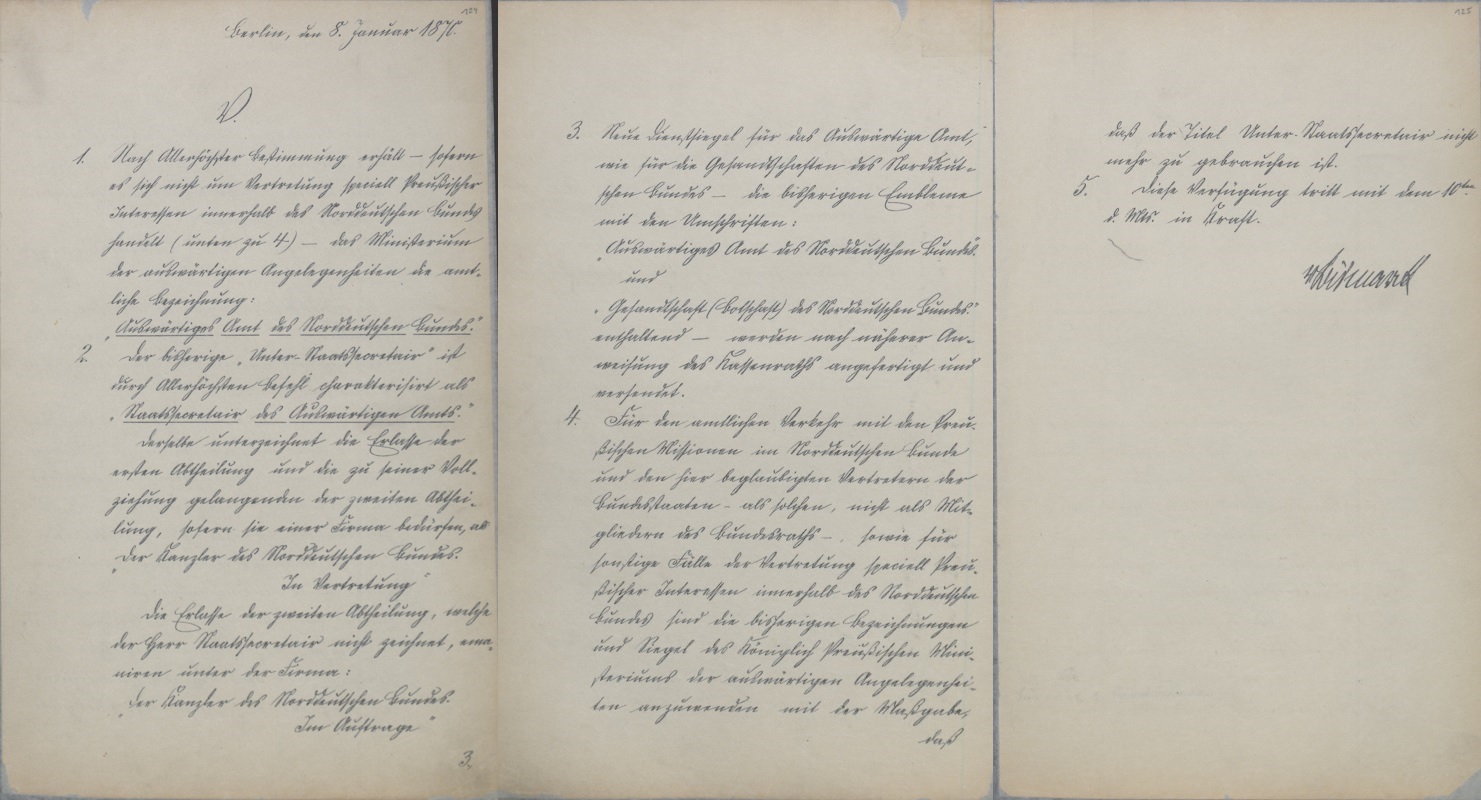

Der handgeschriebene Gründungserlass (© Auswärtiges Amt)

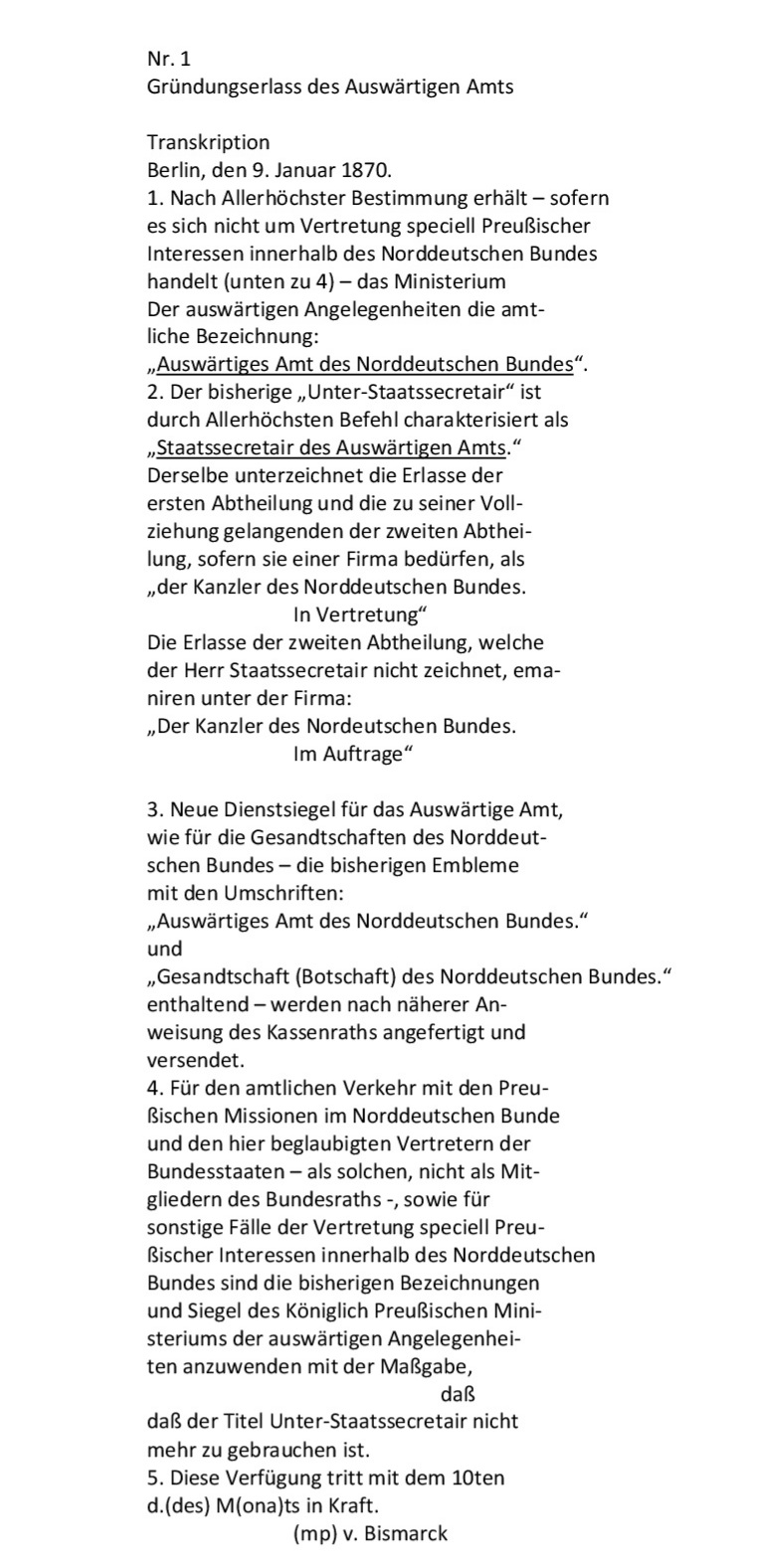

Abschrift des Gründungserlasses (© Auswärtiges Amt)

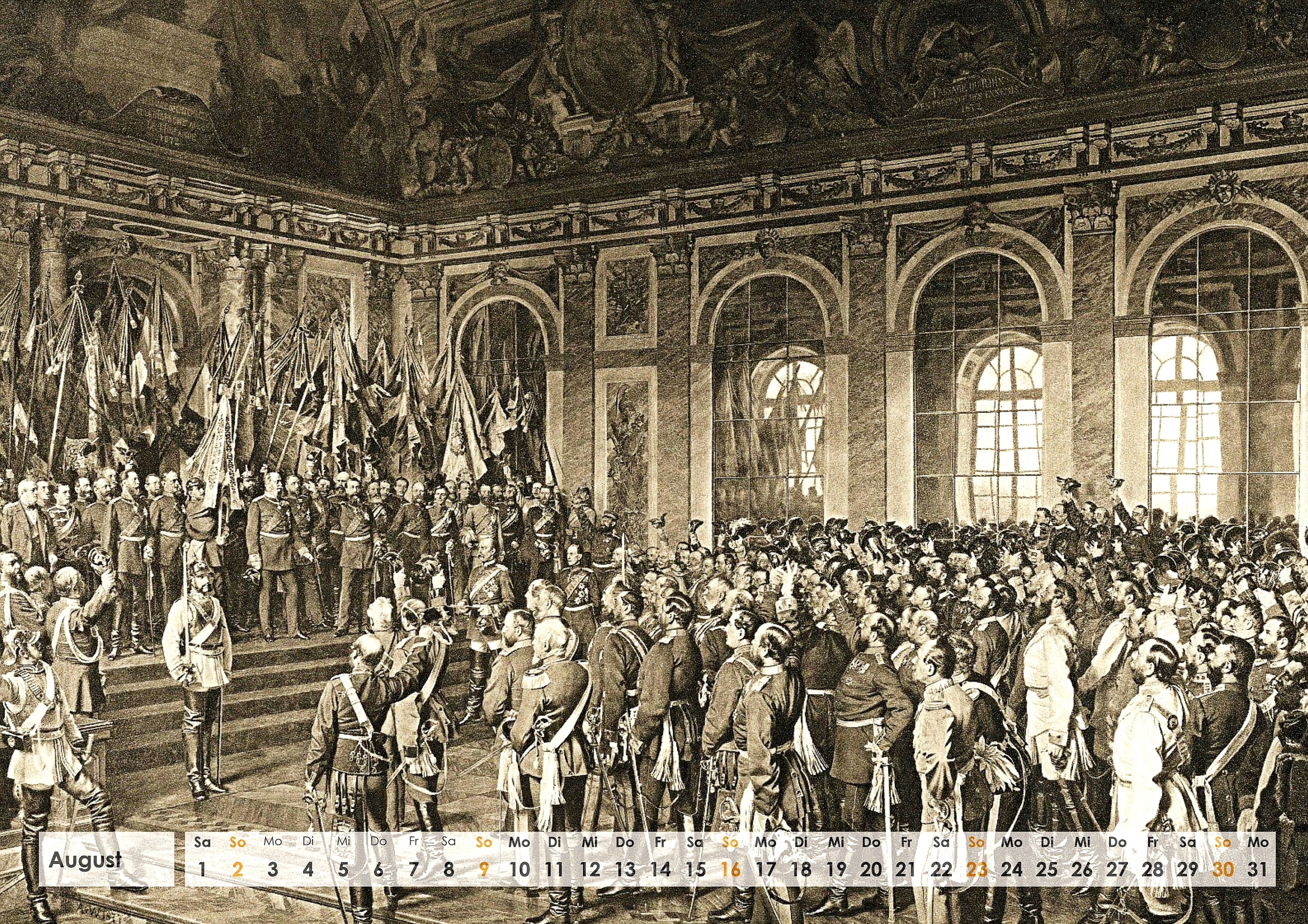

„Als Otto von Bismarck am 8. Januar 1870 den Gründungserlass für das ‚Auswärtige Amt‘ des kurzlebigen Norddeutschen Bundes unterschrieb, da konnte er nicht ahnen, dass dieser Federstrich die heute älteste zentrale Behörde Deutschlands ins Leben rufen würde“, schreibt Bundesaußenminister Heiko Maas auf der Website, die das Auswärtige Amt aus Anlass seines 150jährigen Bestehens veröffentlicht hat.

Für historisch Interessierte ist diese Website eine wahre Fundgrube: Das Team des Politischen Archivs hat aus den 27 Regalkilometern Akten 150 Objekte für eine Zeitleiste aufbereitet und digitalisiert. Diese werfen „Schlaglichter auf denkwürdige, interessante und teilweise auch dunkle Ereignisse“, so die Erläuterung, angestrebt werde damit aber keine umfassende Geschichtsschreibung.

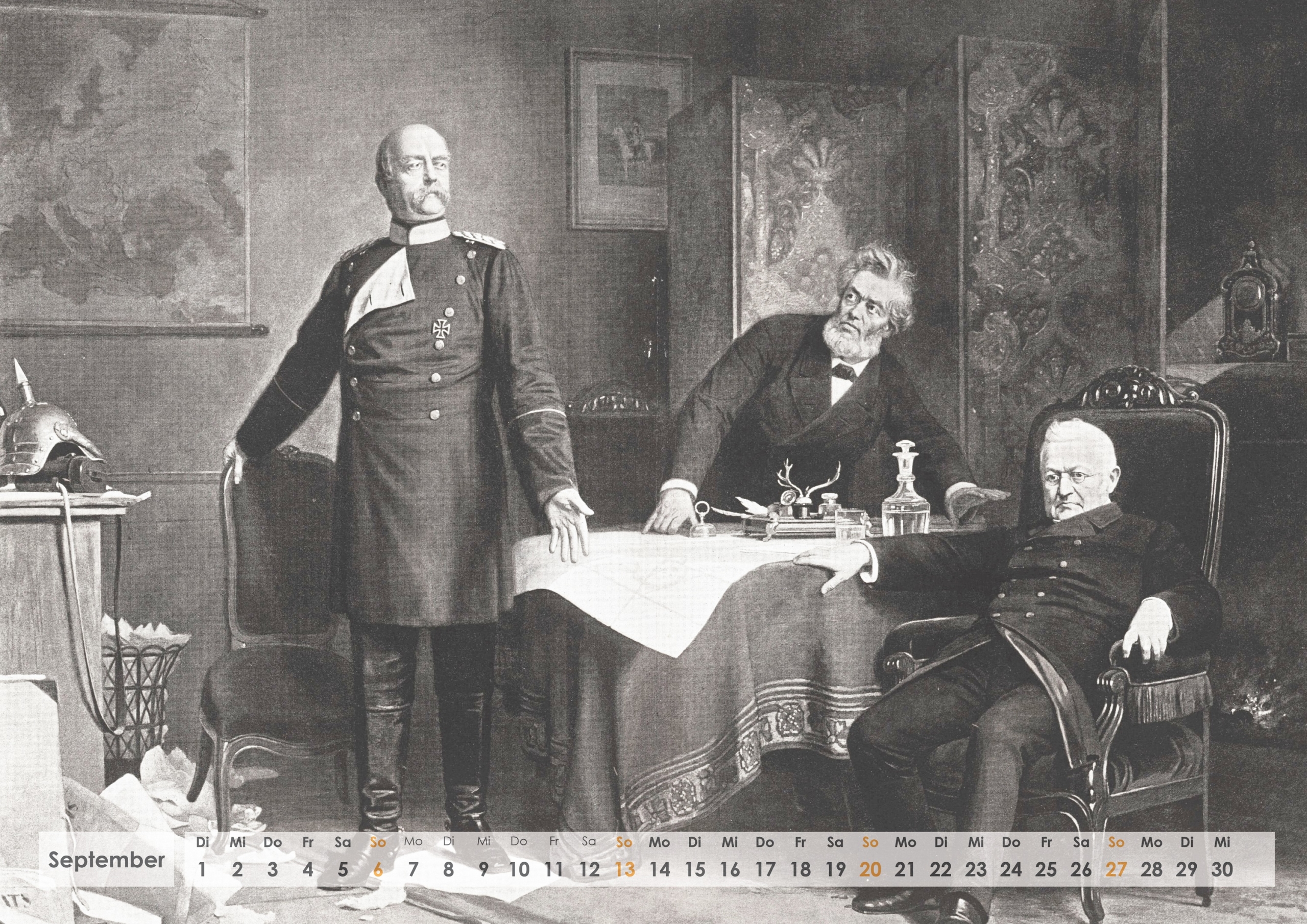

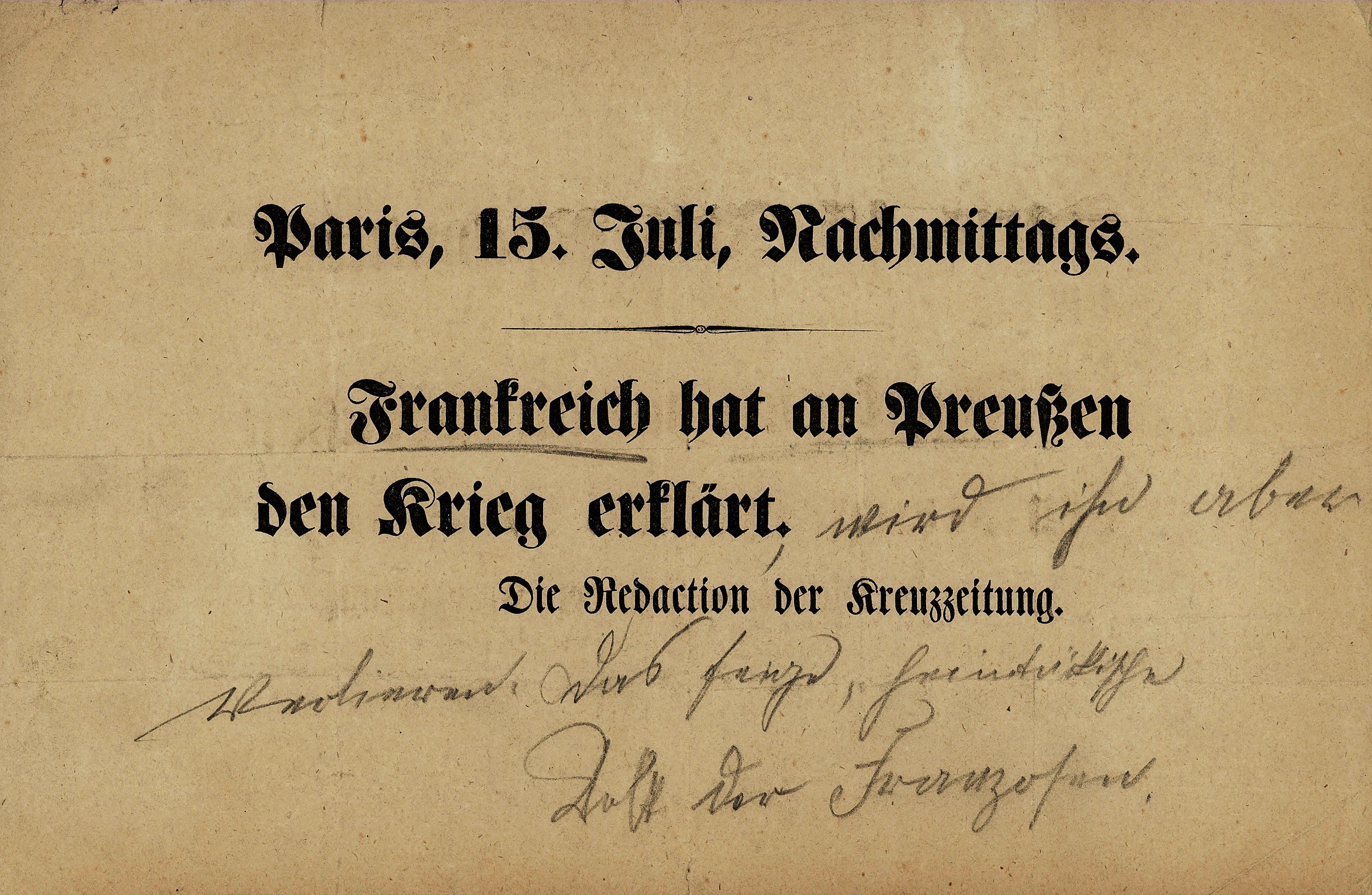

Den Objekten sind jeweils kurze Informationen beigefügt. So ist zum dreiseitigen, handschriftlichen Gründungserlass nachzulesen, dass sich Otto von Bismarck bei der Benennung des Auswärtigen Amtes an der Bezeichnung anderer Außenministerien, etwa dem britischen Foreign Office, orientiert habe. Es folgt in dieser Zeitleiste der Bericht Heinrich von Abekens über die Unterredung König Wilhelms I. mit dem französischen Botschafter Vincent Graf Benedetti in Bad Ems am 13. Juli 1870, die sogenannte Emser Depesche. „In den Akten des Auswärtigen Amts haben sich sowohl Konzept und Reinschrift des ursprünglichen Berichts erhalten wie auch zweifach die gekürzte Fassung, die an die preußischen Vertretungen in den anderen deutschen Staaten gerichtet war.“

Zugeordnet sind die gezeigten Objekte nicht den politischen Systemen, die Deutschland durchlebt hat, sondern den Jahrzehnten, blieb doch das Auswärtige Amt als Institution stets bestehen. Diese Chronologie zeigt ausschnitthaft die Höhen und Tiefen der Geschichte Deutschland und seiner auswärtigen Beziehungen eng beieinander. Zu den Objekten gehören unter anderem ein geheimer Bericht über den Emigranten – und späteren Bundesaußenminister – Willy Brandt vom 27. Mai 1937, die Karte zum deutsch-sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag vom 28. September 1939 („Hitler-Stalin-Pakt“), ein Eintrag des tschechoslowakischen Staatspräsidenten Václav Havel im Gästebuch der Bundesrepublik Deutschland am 8./9. Mai 1991 sowie ein Plakat zur Ausstellung anlässlich des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, die im Januar und Februar 2018 im Lichthof des Auswärtigen Amts gezeigt wurde.