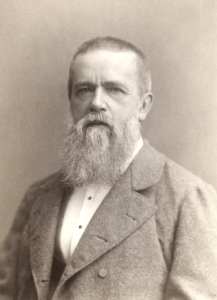

Ludwig Windthorst

Anno 1878 trug sich im Deutschen Reichstag eine skurrile Geschichte zu: Während einer Sitzung erhob sich Reichskanzler Otto von Bismarck von seinem Platz und begann – für alle Abgeordneten gut sichtbar – mit Präsident Max von Forckenbeck ein eifriges Gespräch. Im selben Moment begab sich der Zentrumsabgeordnete Ludwig Windthorst von seiner Bank in die Richtung des Präsidentenstuhls. Aufgrund seiner extremen Kurzsichtigkeit war er offenbar ohne „Ahnung von dem, was sich da oben abspielt“, wie der Bonner Literaturwissenschaftler Berthold Litzmann Jahrzehnte später in seinem Buch über das „alte Deutschland“ zu berichten wusste. „Schon ist er […] bis auf zwei Schritte an die Gruppe herangekommen, als mit einem Male […] Bismarck aus seiner gebeugten Stellung sich aufrichtet […] und aus seinen grossen furchtbaren Augen den harmlosen Wanderer so dräuend mustert, wie etwa eine Riesendogge einen kleinen Pinscher […]. Jener macht dann auch vom Flecke weg kehrt“.

Ist es ein Zufall, dass eine auszugsweise Abschrift von Litzmanns Bericht als eines von nur zwei Schriftstücken über Windthorst den Weg in Bismarcks Nachlass fand? Wohl kaum! Obwohl beide Politiker sich gewiss viel zu sagen oder zu schreiben gehabt hätten, waren sie aufgrund eines tief ins Persönliche hineinreichenden politischen Zerwürfnisses zu einer normalen Kommunikation offenbar nicht fähig. „Mein Leben“, so eröffnete Bismarck einmal einem Mitarbeiter, „erhalten und verschönen zwei Dinge, meine Frau und – Windthorst. Die eine ist für die Liebe da, der andere für den Haß.“