Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zeigte die Dritte Französische Republik auch mit ihrer Baupolitik die Vorzüge einer demokratischen Ordnung auf: Statt strikter Vorgaben schuf sie den Rahmen für eine sich weiterentwickelnde Architektur und förderte auch das Kunsthandwerk.

Neben Objekten aus den eigenen Beständen sind in der Sonderausstellung Leihgaben sowie Exponate zu sehen, die neu angekauft wurden.

Die Resonanz unserer Gäste ist überaus positiv und immer mehr Gruppen melden sich für eine Führung an. Wir verlängern daher sehr gerne die Sonderausstellung „1870/71. Reichsgründung in Versailles“ bis zum 20. Februar 2022.

„San Francisco Bay. Golden Gate from Telegraph Hill“, Aufnahme von I. W. Taber aus den 1880er-Jahren.

Ein Blick auf die San Francisco Bay noch ohne die Golden Gate Bridge, ein chinesischer Lebensmittelladen mit üppiger Auslage, Mammutbäume und die Rocky Mountains – in dem Video „Fotogruß aus San Francisco“ zeigen wir einen Bilderschatz mit Aufnahmen überwiegend aus den 1880er-Jahren. Otto von Bismarck erreichte dieses Geschenk zu seinem 80. Geburtstag am 1. April 1895, heute ist es im Bismarck-Museum Friedrichsruh ausgestellt.

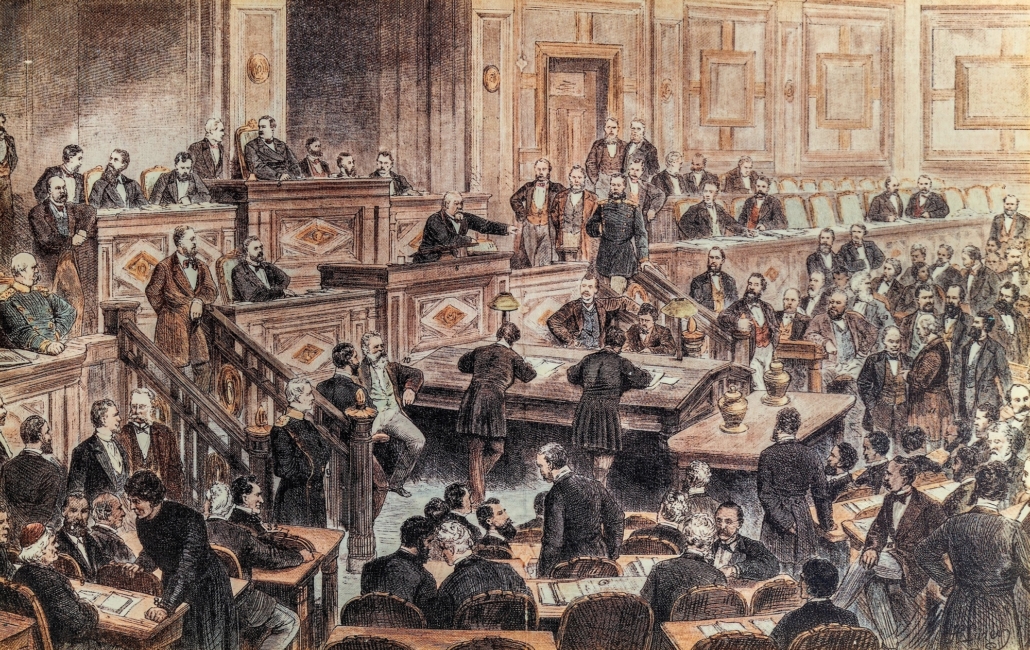

„Eine Sitzung des deutschen Reichstags. Nach der Natur aufgenommen von H. Lüders“, als Schwarz-Weiß-Druck erschienen in „Die Gartenlaube“, 1874. Diese farbige Fassung ist in unserer Dauerausstellung „Otto von Bismarck und seine Zeit“ zu sehen.

Wie kann man heute das 150-jährige Jubiläum der Reichsgründung 1871 angemessen begehen? So lautete eine der zentralen Fragen einer Tagung, zu der im Oktober 2020 die Arbeitsgemeinschaft Orte der Demokratiegeschichte zusammen mit der Otto-von-Bismarck-Stiftung, der Forschungsstelle Weimarer Republik der Universität Jena und Weimarer Republik e. V. eingeladen hatte. Mehr als die Hälfte der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich auf dieser Online-Veranstaltung über neue Forschungsansätze und Erkenntnisse austauschten, hat nun zum Tagungsband unter dem Titel „Einigkeit und Recht, doch Freiheit?“ Aufsätze beigesteuert. Der Band bietet damit eine überarbeitete und deutlich erweiterte Fassung der Tagungsbroschüre, die zuvor online erschienen ist (siehe auch: Ein Platz in der Demokratiegeschichte).

Die sechste Sektion über die „Erinnerung“ an Reichsgründung und Kaiserreich wird im Historischen Bahnhof (1. Stock) präsentiert. (Foto: Otto-von-Bismarck-Stiftung / Jürgen Hollweg).

Die Sonderausstellung „1870/71. Reichsgründung in Versailles“ veranschaulicht in ihrer sechsten und letzten Sektion die Pfade, auf denen sich die Erinnerung an Reichsgründung und Kaiserreich in den verschiedenen Phasen der deutschen Geschichte seit 1870/71 bewegt. Sichtbar werden Kontinuitäten, Wandel und Brüche in den Erzählungen. Zu erkennen ist auch, wie in Wilhelminismus und Weimarer Republik, während des NS-Regimes und nach 1945 in den beiden deutschen Teilstaaten versucht wurde, die Vergangenheit politisch zu vereinnahmen. Die zum Abschluss präsentierten Objekte und Fotografien zeigen, dass die wissenschaftlichen und öffentlichen Debatten auch in der Gegenwart anhalten.

Im November zeigt unser Kalender „Historisches Friedrichsruh“ die Fotografie „Friedrichsruh vom Park gesehen“, aufgenommen im Jahr 1884 von Strumper & Co., Hamburg

„Der Park ist ein Waldausschnitt, der durch gärtnerische Anlagen unter Ausnutzung des alten Fabrikteiches ein freundliches Aussehen gewonnen hat. Der Boden neigt sich zum Teich hinab und trägt vor der geräumigen offenen Terrasse an der Rückseite des Hauses einen großen Rasen. Die durch den Teich fließende Au bringt es im Park zu einem Miniaturwasserfall und hüpft in anmutigem Gefälle über Felder und Grand, zwischen Wiesen und Waldhängen zu Tal. Ihr ist es gleich, wer sich an ihrem Plätschern erfreut und ob ihre Kraft in handwerklichen Dienst gezwängt wird.“

Die „Menschen im Museum“ zeigen sich auch an der Fassade. Rechts im Bild ist die Kirche zu sehen, in der Otto von Bismarck getauft wurde. (Fotos: Otto-von-Bismarck-Stiftung Schönhausen)

Leben und politisches Wirken des ersten Reichskanzlers zeigen sich im Bismarck-Museum in Schönhausen vor allem anhand zahlreicher Geschenke, mit denen er geradezu überhäuft worden war. Wer aber waren diejenigen, die ihn beschenkten? Welche Künstlerinnen und Künstler widmeten ihm Werke? Aber auch: Wer gab damals das Porzellan und die Gemälde an der Tür des Bismarck’schen Gutshauses ab? Auf wen – außer Otto von Bismarck – also treffen die Besucherinnen und Besucher bei einem Museumsbesuch?

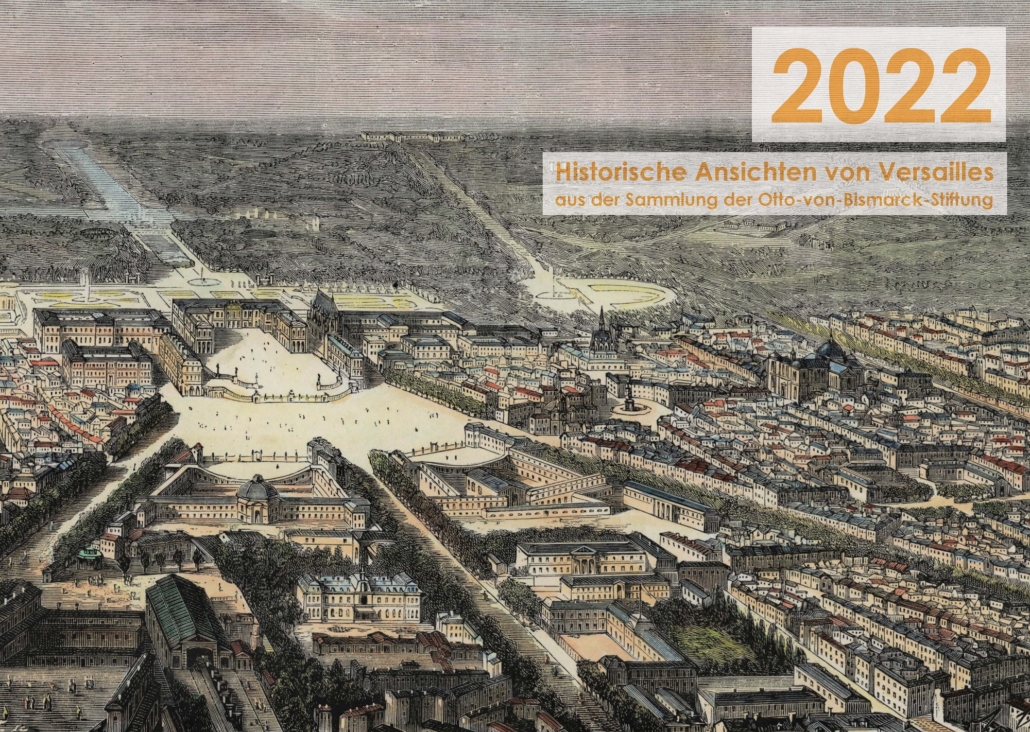

Das Deckblatt zeigt eine „Ansicht auf Schloss Versailles und Teile der Stadt aus der Vogelperspektive“. Kolorierter Holzstich, Georges Victor Farlet (1860 – 1935), nach Hubert Clerget (1818 – 1899), Papier (Otto-von-Bismarck-Stiftung Friedrichsruh. Inventar-Nr.: ZSg 2828)

Die kolorierten Stiche zeigen ein Versailles der Flaneure – Damen in farbigen Kleidern und Herren mit Frack und Zylinder spazieren am Schloss entlang oder durch die opulent ausgestatteten Räume, einige haben ihre Kinder dabei. In unserem Wandkalender für das Jahr 2022 erscheint das berühmte Schloss bei Paris vor allem als Ausflugsziel des Bürgertums.

Der Historikertag fand in diesem Jahr Anfang Oktober in München unter dem Titel „Deutungskämpfe“ statt. Die Politikergedenkstiftungen des Bundes haben sich mit der Diskussionsveranstaltung „Deutsche Staatsmänner postkolonial – eine geschichtspolitische Herausforderung“ beteiligt, moderiert wurde diese von Prof. Dr. Gabriele Metzler (Humboldt-Universität zu Berlin).

Diese Aufnahme von der westafrikanischen Küste gehört zu einer Bilderreihe, die das Hamburger Kolonialunternehmen Jantzen & Thormählen aufnehmen ließ. Gezeigt wird vor allem der eigene wirtschaftliche Erfolg (Archiv der Otto-von-Bismarck-Stiftung).

Ein besonderer fotografischer Fundus, der in unserem Archiv verwahrt wird, bebildert das fünfte Video der Reihe „Bismarck und seine Zeit“ über die Anfänge der deutschen Kolonialpolitik unter Reichskanzler Otto von Bismarck. Zu sehen sind Fotografien von der westafrikanischen Küste, die das Hamburger Kolonialunternehmen Jantzen & Thormählen aufnehmen ließ.