Isabella II. (1830 – 1904), Königin von Spanien. Fotografie von Jean Laurent y Minier (1816 – 1886), Spanien, um 1865, Abzug auf Papier, Reproduktion (Otto-von-Bismarck-Stiftung, Inventar-Nr.: F 2021/043)

Das Königreich Spanien war im 19. Jahrhundert nur noch eine europäische Macht zweiten Ranges. Der politische, ökonomische und kulturelle Niedergang der einstigen Weltmacht samt der Erstarrung der sozialen Verhältnisse hatte bereits in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts eingesetzt. Dennoch strahlte die altehrwürdige spanische Krone auch zweihundert Jahre später noch immer etwas von dem einstigen Glanz aus.

Seit 1833 herrschte Isabella II. aus dem Haus der Bourbonen als Königin über Spanien. Am 10. Oktober 1830 in Madrid geboren, bestieg sie bereits als dreijähriges Kind den Thron. 1843 wurde die junge Königin vom Parlament, den Cortes, für mündig erklärt; sie stand aber unter dem Einfluss von Angehörigen aus Adel, Klerus, Militär und Politik. Ihre Regierungszeit war von politischer Instabilität und sozialen Spannungen gekennzeichnet. So wechselten zwischen 1834 und 1868 insgesamt 55 weitgehend autoritär regierende Kabinette einander ab. Forderungen der Opposition nach einer liberalen Verfassung wurden zurückgewiesen. Die chronische Staatsverschuldung verschärfte die politischen und wirtschaftlichen Probleme des Landes. Die Kritik an der Regierung führte auch zu einem Vertrauensverlust der Bevölkerung in das Königshaus.

Am 17. September 1868 kam es zu einem Staatsstreich der Armee. Der weitgehend unblutige Aufstand wurde von zivilen Revolutionsausschüssen unterstützt. Das Hauptmotiv war die Unzufriedenheit mit dem autoritären Regime der Monarchin, das die gesellschaftlichen und politischen Krisen nicht lösen konnte. Die Königin und ihre Familie flohen nach Frankreich ins Exil. Nach längerem Zögern verzichtete Isabella II. am 25. Juni 1870 auf den Thron. Für diesen musste nun ein neuer Herrscher gefunden werden. Die Suche nach einem Nachfolger Isabellas führte zur Thronkandidatur des Erbprinzen Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen (1835 – 1905). Diese wiederum löste einen diplomatischen Konflikt zwischen Frankreich und Preußen aus, der in den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 mündete.

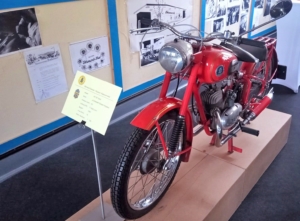

Isabella II. starb am 9. April 1904 in Paris. Mit ihrem Sohn Alfons XII. (1857 – 1885) kehrte die Bourbonendynastie 1874 auf den spanischen Thron zurück. Das Kleid auf dem Foto der Monarchin ist unter anderem mit Kastellen und Löwen bestickt, den Wappenzeichen der historischen spanischen Regionen Kastilien und Leon. Sie trägt zudem ein Diadem, eine Perlenkette sowie eine Schärpe mit Orden.

Dieses besondere Exponat wurde in der Sonderausstellung „1870/71. Reichsgründung in Versailles“ gezeigt, der Katalog ist im Online-Shop und in unseren Ausstellungshäusern in Friedrichsruh erhältlich.

Zuvor erschienen: Das besondere Exponat: Reisepass für den Marquis de Alhama