Luisa Götz arbeitet seit April 2025 als neue wissenschaftliche Mitarbeiterin an unserem Standort in Schönhausen/Elbe. In Südthüringen geboren, nahm sie nach ihrem Abitur das Studium der Fächer Geschichte und Deutsch für das Gymnasiallehramt in Würzburg auf. Dort legte sie 2022 ihr Erstes Staatsexamen ab und begann im Anschluss daran – gefördert durch die Hanns-Seidel-Stiftung – mit ihrer Dissertation.

Reitergefecht bei Mars-la-Tour, Gemälde von Emil Hünten (1827 – 1902), Öl/Leinwand, 1878 (Bismarck-Museum Friedrichsruh / Fotograf: Jürgen Hollweg)

Unvorhersehbare Dynamiken, Ressourcenmangel oder Desillusionierung: Zahlreiche Faktoren bestimmen den Verlauf eines Krieges und seine Beendigung. Kein einzelner Akteur allein kann sie steuern, insbesondere dann nicht, wenn ihm der Wille zum Frieden fehlt. Diese Feststellung galt und gilt für Napoleon und Hitler ebenso wie für Putin, wie beim diesjährigen Hamburger Bismarck-Vortrag deutlich wurde. Der Historiker Prof. Dr. Jörn Leonhard (Universität Freiburg) stellte in der vollbesetzten Bibliothek des Warburg-Hauses in der vergangenen Woche als „Denkanstöße“ zehn Thesen „Über Kriege und wie man sie beendet“ vor.

Die „Weißen Busse“ wurden vor ihrem Einsatz im Sachsenwald abgestellt. (Bildarchiv des Dänischen Nationalmuseums)

Zum Auftakt der Aumühler Veranstaltungsreihe „80 Jahre Kriegsende – Frieden“ war am vergangenen Donnerstag die Historikerin Ulrike Jensen eingeladen. Sie ist in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme für die politische Bildungsarbeit mit Jugendlichen zuständig und hatte für ihre Magisterarbeit die Rettungsaktion Weiße Busse erforscht. Ihr Schwerpunkt lag dabei auf Interviews mit ehemaligen skandinavischen Häftlingen, die das schwedische Rote Kreuz kurz vor Kriegsende gerettet hatte. Organisatorische Knotenpunkte waren das damalige KZ Neuengamme und der Sachsenwald bei Friedrichsruh.

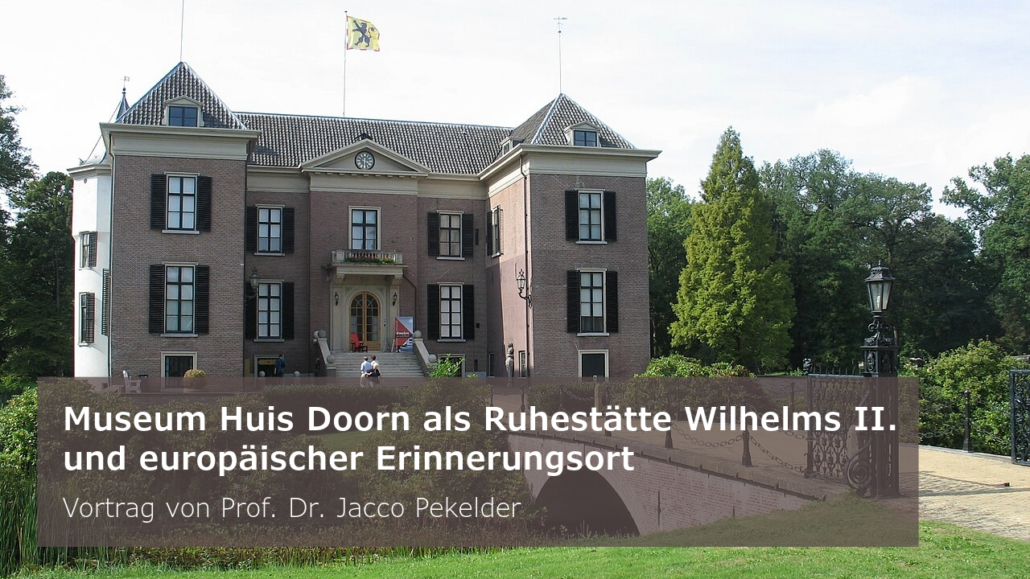

Als der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. 1918 ins Exil in die Niederlande ging, wurde er dort zu einem geduldeten Gast. Sein letzter Wohnsitz, Huis Doorn, etwa 25 Kilometer östlich der Stadt Utrecht gelegen, wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als Feindvermögen beschlagnahmt. Der niederländische Staat sah zunächst vor, den Besitz zu liquidieren und den Verkaufserlös für die Beseitigung von Kriegsschäden einzusetzen. Doch das Engagement Freiwilliger und dann auch staatlicher Stellen führte zu einer gänzlich anderen Entwicklung: Huis Doorn wurde als Museum eröffnet und lud als „Zeitmaschine“ ein, wie Prof. Dr. Jacco Pekelder es formuliert, in das höfische Leben in Miniaturformat einzutauchen. 2012 änderte sich diese Situation, das Museum wurde durch Sparmaßnahmen der Regierung in seiner Existenz bedroht.

„Es war schön, nicht zu frieren“ – mit einem Vortrag über die Aktion Weiße Busse beginnen wir am Donnerstag, 3. April, um 19:30 Uhr im Historischen Bahnhof Friedrichsruh die Veranstaltungsreihe „80 Jahre Kriegsende – Frieden“. Bis Dezember bieten wir gemeinsam mit der Gemeinde und der Kirchengemeinde Aumühle, dem Augustinum und dem Kulturwissenschaftler Nikolaj Müller-Wusterwitz Veranstaltungen an, die an das Ende der NS-Diktatur und die langen Schatten der Aufarbeitung erinnern. Auf dem Programm stehen u.a. Vorträge und Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen, ein Chortheaterprojekt, eine Friedhofsführung und die Setzung eines Stolpersteins.

„Es war schön, nicht zu frieren“ – mit einem Vortrag über die Aktion Weiße Busse beginnen wir am Donnerstag, 3. April, um 19:30 Uhr im Historischen Bahnhof Friedrichsruh die Veranstaltungsreihe „80 Jahre Kriegsende – Frieden“. Bis Dezember bieten wir gemeinsam mit der Gemeinde und der Kirchengemeinde Aumühle, dem Augustinum und dem Kulturwissenschaftler Nikolaj Müller-Wusterwitz Veranstaltungen an, die an das Ende der NS-Diktatur und die langen Schatten der Aufarbeitung erinnern. Auf dem Programm stehen u.a. Vorträge und Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen, ein Chortheaterprojekt, eine Friedhofsführung und die Setzung eines Stolpersteins.

Blick in den historischen Kornspeicher. Derzeit lässt die Gemeinde Schönhausen Außenwände und Dach sanieren.

Pünktlich zum 210. Geburtstag Otto von Bismarcks geht auch der Ausbau unseres Standorts in Schönhausen ein gutes Stück voran. In diesen Tagen beginnt eine weitere Sanierung der historischen Bismarck-Gebäude. Die Regie für die Instandsetzungen an dem Büro- und dem Ausstellungsgebäude (Inspektorenhaus und Bismarck-Museum) liegt bei der Gemeinde Schönhausen im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigungsmaßnahme. Deutlich sichtbar ist der Fortschritt auch bei der Außenhüllensanierung des alten Kornspeichers, die ebenfalls durch die Gemeinde im Rahmen der Schadensbeseitigung umgesetzt wird. Anschließend übernehmen wir den Innenausbau und die Einrichtung eines modernen und barrierefreien Stiftungsstandortes mit neuer Dauerausstellung.

Wurde vor 140 Jahren in Berlin Afrika aufgeteilt? Eine zeitgenössische Karikatur zeigt den deutschen Reichskanzler und Gastgeber der Berliner Afrika-Konferenz 1884/85, Otto von Bismarck, wie er mit grobem Schnitt den afrikanischen „Kuchen“ aufteilt. Die Tischgesellschaft kommt dabei ohne einen Vertreter des großen, aus europäischer Sicht in weiten Teilen noch unentdeckten Kontinents aus.

Das Auswärtige Amt zeigt in seinem Foyer derzeit die originale General-Akte, die die Teilnehmerstaaten als Abschlussdokument der Afrika-Konferenz im Februar 1885 unterzeichneten.

Vor 140 Jahren, am 26. Februar 1885, ging in Berlin die Afrika-Konferenz zu Ende, zu der Otto von Bismarck weitere 13 Mächte eingeladen hatte. An diesem historischen Jahrestag haben wir zusammen mit dem Auswärtigen Amt in Berlin unseren Tagungsband „Die Berliner Afrika-Konferenz 1884/85. Impulse zu einem umstrittenen globalen Ereignis“ vorgestellt.

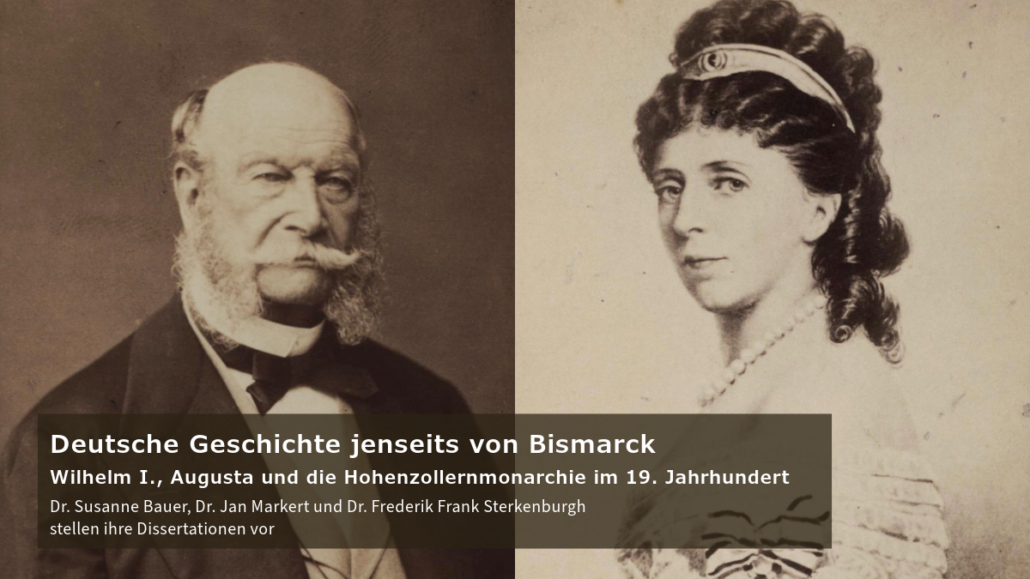

Umfangreiche Auswertungen von Korrespondenzen und weiteren Dokumenten bilden die Grundlage von drei Dissertationen, in denen die politischen Rollen des Kaiserpaares Wilhelm I. und Augusta neu bewertet werden. Dr. Susanne Bauer porträtiert Augusta auf der Basis ihrer umfangreichen Briefkommunikation als europäische Netzwerkerin und Beraterin ihres Mannes, die auch eigene Anliegen verfolgte. Dr. Jan Markert zeigt Wilhelm I. als lernfähigen Thronanwärter und preußischen König, der aus der Revolutionserfahrung 1848 langfristig seine eigenen Schlüsse zog, um die Herrschaft der Hohenzollern abzusichern. In Bismarck fand er dafür seinen idealen Ministerpräsidenten und Reichskanzler. An diese Bestandsaufnahme schließt Dr. Frederik Frank Sterkenburgh mit seinen Erkenntnissen über die Rolle Wilhelms I. als erster Deutscher Kaiser an, der gezielt sein öffentliches Bild in der Geschichte verankerte. Seine Auffassung, wie ein Kaiser selbst zu herrschen habe, gab er zudem an seinen Enkel, den späteren Kaiser Wilhelm II., weiter. Dieser folgte den Vorstellungen seines Großvaters allerdings ohne politische Anpassungen an seine eigene Zeit – mit allen Konsequenzen für den weiteren Verlauf der deutschen Geschichte.

Die drei Bücher wurden am 6. Februar im Historischen Bahnhof Friedrichsruh vorgestellt.

Dr. Andrea Hopp (l.) lud Studierende nach Schönhausen zur Diskussion über Fachliteratur und historische Quellen ein.

„Antisemitismus im ländlichen Raum: eine Ortsbesichtigung (1871 – 1918)“ war das Thema, das Studierende des Zentrums für Antisemitismusforschung der TU Berlin am 14. Februar 2025 nach Schönhausen führte. Gemeinsam mit Dr. Andrea Hopp, Leiterin des Standorts Schönhausen der Otto-von-Bismarck-Stiftung, erörterten sie anhand von Fachliteratur und historischen Quellen die lebensweltliche Basis, auf der einzelne Akteurinnen und Akteure sowie Organisationen während des Kaiserreichs zur Verfestigung antijüdischer Ressentiments im ländlichen Raum beitrugen. Ein Schwerpunkt lag auf der Vermittlung verschiedener methodischer Ansätze zur Erforschung der Seminarthematik, ein weiterer auf Besichtigungsangeboten in der Region. Die Studierenden hatten Gelegenheit, die Arbeit der Stiftung am historischen Ort kennenzulernen; am 15. Februar fand außerdem ein begleiteter Rundgang über „Jüdisches Leben in Stendal“ statt. Anknüpfend an die am Vortag in Schönhausen gewonnenen Erkenntnisse führte er die Gruppe an Schauplätze jüdischen Lebens in dieser Stadt.

Die Veranstaltung fand im Rahmen eines Lehrauftrags von Dr. Andrea Hopp am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin statt. Finanziert wurde sie aus Mitteln der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte. Sie wurden dem Stiftungsstandort Schönhausen für ein demokratieförderndes Bildungsprogramm „Bismarck und Schönhausen: Bildung für Demokratie“ in den Jahren 2024 und 2025 bewilligt.