Blog

Das Auswärtige Amt zeigt in seinem Foyer derzeit die originale General-Akte, die die Teilnehmerstaaten als Abschlussdokument der Afrika-Konferenz im Februar 1885 unterzeichneten.

Vor 140 Jahren, am 26. Februar 1885, ging in Berlin die Afrika-Konferenz zu Ende, zu der Otto von Bismarck weitere 13 Mächte eingeladen hatte. An diesem historischen Jahrestag haben wir zusammen mit dem Auswärtigen Amt in Berlin unseren Tagungsband „Die Berliner Afrika-Konferenz 1884/85. Impulse zu einem umstrittenen globalen Ereignis“ vorgestellt.

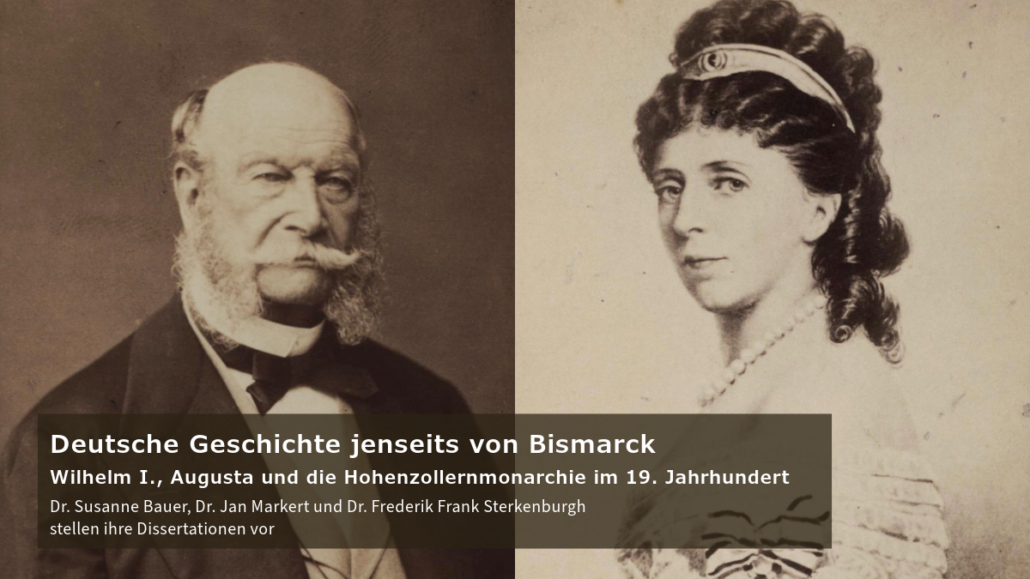

Umfangreiche Auswertungen von Korrespondenzen und weiteren Dokumenten bilden die Grundlage von drei Dissertationen, in denen die politischen Rollen des Kaiserpaares Wilhelm I. und Augusta neu bewertet werden. Dr. Susanne Bauer porträtiert Augusta auf der Basis ihrer umfangreichen Briefkommunikation als europäische Netzwerkerin und Beraterin ihres Mannes, die auch eigene Anliegen verfolgte. Dr. Jan Markert zeigt Wilhelm I. als lernfähigen Thronanwärter und preußischen König, der aus der Revolutionserfahrung 1848 langfristig seine eigenen Schlüsse zog, um die Herrschaft der Hohenzollern abzusichern. In Bismarck fand er dafür seinen idealen Ministerpräsidenten und Reichskanzler. An diese Bestandsaufnahme schließt Dr. Frederik Frank Sterkenburgh mit seinen Erkenntnissen über die Rolle Wilhelms I. als erster Deutscher Kaiser an, der gezielt sein öffentliches Bild in der Geschichte verankerte. Seine Auffassung, wie ein Kaiser selbst zu herrschen habe, gab er zudem an seinen Enkel, den späteren Kaiser Wilhelm II., weiter. Dieser folgte den Vorstellungen seines Großvaters allerdings ohne politische Anpassungen an seine eigene Zeit – mit allen Konsequenzen für den weiteren Verlauf der deutschen Geschichte.

Die drei Bücher wurden am 6. Februar im Historischen Bahnhof Friedrichsruh vorgestellt.

Dr. Andrea Hopp (l.) lud Studierende nach Schönhausen zur Diskussion über Fachliteratur und historische Quellen ein.

„Antisemitismus im ländlichen Raum: eine Ortsbesichtigung (1871 – 1918)“ war das Thema, das Studierende des Zentrums für Antisemitismusforschung der TU Berlin am 14. Februar 2025 nach Schönhausen führte. Gemeinsam mit Dr. Andrea Hopp, Leiterin des Standorts Schönhausen der Otto-von-Bismarck-Stiftung, erörterten sie anhand von Fachliteratur und historischen Quellen die lebensweltliche Basis, auf der einzelne Akteurinnen und Akteure sowie Organisationen während des Kaiserreichs zur Verfestigung antijüdischer Ressentiments im ländlichen Raum beitrugen. Ein Schwerpunkt lag auf der Vermittlung verschiedener methodischer Ansätze zur Erforschung der Seminarthematik, ein weiterer auf Besichtigungsangeboten in der Region. Die Studierenden hatten Gelegenheit, die Arbeit der Stiftung am historischen Ort kennenzulernen; am 15. Februar fand außerdem ein begleiteter Rundgang über „Jüdisches Leben in Stendal“ statt. Anknüpfend an die am Vortag in Schönhausen gewonnenen Erkenntnisse führte er die Gruppe an Schauplätze jüdischen Lebens in dieser Stadt.

Die Veranstaltung fand im Rahmen eines Lehrauftrags von Dr. Andrea Hopp am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin statt. Finanziert wurde sie aus Mitteln der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte. Sie wurden dem Stiftungsstandort Schönhausen für ein demokratieförderndes Bildungsprogramm „Bismarck und Schönhausen: Bildung für Demokratie“ in den Jahren 2024 und 2025 bewilligt.