Die historische Verantwortung der Europäer – Rückblick auf die Tagung über die Berliner Afrika-Konferenz 1884/85

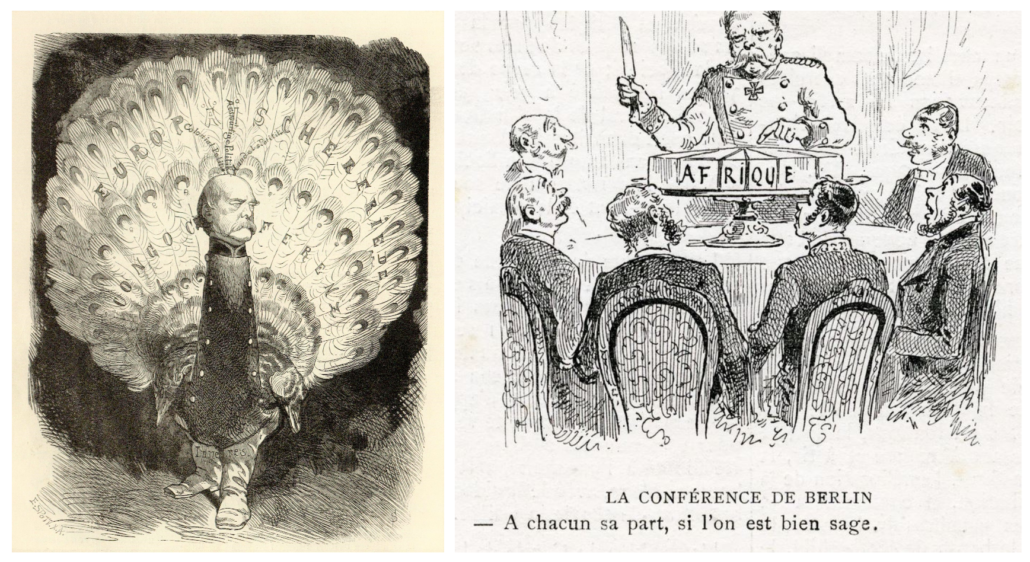

In der Presse spiegelte sich die zeitgenössische Kritik am deutschen und europäischen Eigennutz der Berliner Afrika-Konferenz. „Unser Stolz. Wie stehen wir nun in der Welt da?“, Karikatur zur „Congo-Konferenz“, 1884, in: Kladderadatsch, Bismarck-Album, S. 162 (l.), „A chacun sa part, si l’on est bien sage“ (Jedem sein Teil, wenn er brav ist), in: L’illustration, Januar 1885.

Die Berliner Afrika-Konferenz 1884/85 sei ein „Mosaikstein“ auf dem langen Weg gewesen, den die europäischen Mächte beim Aufbau ihrer Kolonialreiche verfolgt hätten. Allerdings sei fraglich, wie einflussreich diese Konferenz auf die konkrete Politik der Teilnehmerländer tatsächlich gewesen sei. Ihre große Bedeutung aber liege in ihrem Symbolcharakter: Sie stehe für die willkürliche Aufteilung Afrikas. Mit diesem knappen Überblick fasste der Historiker Stig Förster in der Abschlussrunde der Tagung „Die Berliner Afrika-Konferenz 1884/85: Impulse zu einem umstrittenen globalen Ereignis“ den diskutierten Forschungsstand knapp zusammen.

Tagungsort war das Haus der Geschichte in Bonn (© Stiftung Haus der Geschichte/Axel Thünker)

Zur Tagung eingeladen hatte die Otto-von-Bismarck-Stiftung in Kooperation mit der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland vom 12. bis zum 14. Juni nach Bonn. Wissenschaftlich geleitet wurde sie von Holger Afflerbach (Leeds), Sabine Mangold-Will (Wuppertal) und Joachim Scholtyseck (Bonn), Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats der Otto-von-Bismarck-Stiftung, sowie von Ulf Morgenstern, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung. Den Eröffnungsvortrag hielt Jörn Leonhard (Freiburg) unter dem Titel „Der imperiale Nationalstaat: Das Deutsche Reich in internationaler Perspektive“. Er identifizierte in diesem Problemaufriss innen- wie außenpolitische Faktoren, die Deutschland in seiner Kolonialpolitik beeinflussten.

Mathilde Leduc-Grimaldi

Im ersten Tagungsbeitrag lenkte Mathilde Leduc-Grimaldi (Königliches Museum für Zentralafrika, Tervuren) den Blick beispielhaft auf individuelle Motive, die bei der Kolonisierung Afrikas eine starke Triebfeder waren. Sie zeigte auf, wie der Waliser Henry Morton Stanley, der einen US-amerikanischen Pass besaß, auf der Berliner Afrika-Konferenz die Interessen des belgischen Königs Leopold II. vertrat und dafür persönliche Kontakte pflegte. So besuchte er auch Reichskanzler Otto von Bismarck und dessen Familie. Stanley sei der einzige Konferenzteilnehmer gewesen, der zuvor in Afrika gewesen sei, so Leduc-Grimaldi, weshalb ihm Expertenwissen zugestanden worden sei. Tatsächlich aber sei er ein rücksichtsloser Charakter gewesen, der unter dem Deckmantel der Forderung eines freien Handels dem belgischen König zu einer Kolonie als persönlichem Besitz verhalf.

Friedrich Kießling (Bonn) erläuterte die Einordnung der Afrika-Konferenz in die neuere Imperialismus-Forschung. Als Bezugsrahmen skizzierte er die Ambivalenz der Moderne: Sie sei nicht nur durch Freiheit und Demokratie gekennzeichnet, sondern gleichermaßen auch durch Gewalt und Unterdrückung. 1884, das Jahr der Konferenz, nannte er ein „Epochenjahr der Weltgeschichte“, in dem Deutschland in die Konkurrenz der Mächte um Kolonien eingetreten sei und in dem die europäischen Mächte ihre Ausbeutungspolitik ausgedehnt hätten. Anders als in der älteren Forschung werde diese Ausdehnung nun weniger unter Gesichtspunkten der Konkurrenz, sondern der Kooperation betrachtet, identifiziert würden „die Europäer als Beutegemeinschaft“. Kießling verdeutlichte, dass der kolonialen Ausbeutung die Imagination von Räumen vorausgegangen war: Geografische Vorstellungen prägten die Politik.

Im nächsten Beitrag vermittelte Ulf Morgenstern zunächst einen kurzen Abriss der Geschichte der Sklaverei und dann anhand einiger Zitate die Haltung, die der Konferenzgastgeber von 1884, Reichskanzler Otto von Bismarck, dazu einnahm – auf der Afrika-Konferenz wurde das Verbot des Sklavenhandels festgelegt. Bismarck habe bereits 1865, so Morgenstern unter Hinweis auf die Forschungen von Fritz Stern, Anleihen der Unionsstaaten, die im amerikanischen Bürgerkrieg für die Abschaffung der Sklaverei eintraten, gekauft und Gewinn erzielt. Der Politiker Bismarck habe zwar tendenziell gegen die Sklaverei Position bezogen, die Durchsetzung ihrer Abschaffung aber nicht an einen abstrakten Zeitplan binden, sondern an konkrete Entwicklungen bei der europäischen Expansion in Afrika knüpfen wollen.

Edward Wilmot Blyden (Library of Congress, gemeinfrei)

Afrikanische Perspektiven auf die Konferenz von 1884/85 standen im Mittelpunkt des Vortrags von Mark Reeves (Bristol). Er erläuterte zeitgenössische afrikanische Antworten auf die Konferenz und die Ideen der lange Zeit einflussreichen panafrikanischen Bewegung. Als herausragende Persönlichkeiten, die publizistisch und politisch den Kampf gegen die Ansprüche der europäischen Kolonialmächte aufnahmen, nannte er unter anderen den liberianischen Staatsmann Edward Wilmot Blyden (1832 – 1912), den US-amerikanischen Historiker und Bürgerrechtler W.E.B. Du Bois (1868 – 1963) sowie den nigerianischen Publizisten und Staatsmann Nnamdi Azikiwe (1904 – 1996).

Tanja Bührer (München) beschäftigte sich mit den völkerrechtlichen und diplomatischen Defiziten der Konferenz. Als einziges nichtchristliches Land sei das Osmanische Reich zur Teilnahme eingeladen worden, nicht aber die wenigen unabhängigen afrikanischen Länder. Die Konferenzteilnehmer hätten die lange Erfahrung mit interkultureller Diplomatie völlig ausgeblendet und die Afrikaner – die zuvor wiederholt die Europäer am Vordringen auf ihrem Kontinent aufgehalten hätten – völkerrechtlich diskriminiert. Mit der kolonialen Gewaltausübung in Afrika hätten die Europäer die Konventionen, die sie selbst entwickelt hatten, ignoriert.

Stig Förster

Im letzten Beitrag blickte Stig Förster (Bern) zurück auf eine wissenschaftliche Tagung, die 1985 in Berlin zur Afrika-Konferenz stattgefunden hatte. Damals hätten unter anderem die Forschung zu den Handelsinteressen Großbritanniens und Frankreichs sowie deren „Kolonialrivalität“ im Mittelpunkt gestanden, außerdem die Frage, was Bismarck beabsichtigt habe, sowie der afrikanische Widerstand. Förster erläuterte, dass wichtige Entscheidungen 1884/85 nicht am Konferenztisch, sondern auf den Fluren in bilateralen Gesprächen erzielt worden seien. Wenn auch in Berlin keine Grenzen festgelegt worden seien, bleibe festzuhalten, dass die Konferenzteilnehmer die Spielregeln für die Aufteilung Afrikas fixiert hätten. Entschieden plädierte Förster dafür, den Imperialismus nicht bloß als Thema des 19. Jahrhunderts, sondern als Strukturmerkmal der Weltgeschichte zu begreifen.

In der abschließenden öffentlichen Podiumsdiskussion rückten die europäisch-afrikanischen Beziehungen der Gegenwart in das Blickfeld. Moderiert von Joachim Scholtyseck diskutierten Dr. Prinz Asfa-Wossen Asserate (Jurist und Publizist), Bettina Rühl (Journalistin, Nairobi), Matthieu Tsangu (Berater des Botschafters der DR Kongo) und Dr. Francis Soki (Assistent des Botschafters der DR Kongo). Rühl berichtete, dass sie bei Recherchereisen die Beobachtung gemacht habe, dass das Bildungsniveau in Afrika vielerorts so niedrig sei, dass die Menschen „kaum über ihre eigene Geschichte und schon gar nicht über die Afrika-Konferenz“ Bescheid wüssten. Zudem sei aufgrund schwieriger Lebensverhältnisse immer wieder eine Enttäuschung über die Demokratie festzustellen. Asfa-Wossen Asserate erläuterte zunächst von den einstigen Hoffnungen der panafrikanischen Bewegung, gemeinsam eine starke Stimme für Afrika zu sein. Ebenso wie Tsangu kritisierte er die nach wie vor asymmetrischen Handelsbeziehungen zwischen europäischen und afrikanischen Ländern – Europa habe Afrika immer nur als Absatzmarkt betrachtet und zu wenig die Produktion gefördert. Es herrschte Einigkeit auf dem Podium, dass diese Einseitigkeit chinesischen Investoren den Weg nach Afrika geebnet habe. Tsangu verband aber mit den neuen europäisch-afrikanischen Energiegeschäften – ein Beispiel ist das deutsch-namibische Projekt zur Produktion grünen Wasserstoffs – die Hoffnung, dass sich die Beziehungen zum beiderseitigen Nutzen weiterentwickelten.

Abgerundet wurde die wissenschaftliche Tagung mit einer Podiumsdiskussion zu aktuellen Fragen der europäisch-afrikanischen Beziehungen, an der (v.l.) Dr. Prinz Asfa-Wossen Asserate, Bettina Rühl, Matthieu Tsangu und Dr. Francis Soki teilnahmen.

Auf der Tagung wurden aus Zeitgründen nur erste wichtige Impulse zur akutellen Forschung zur Berliner Afrika-Konferenz und ihrer Nachwirkungen behandelt. Ein für das kommende Jahr geplanter Tagungsband soll das Themenspektrum erweitern.